トランジスタの動作点とは?求め方、決め方を解説

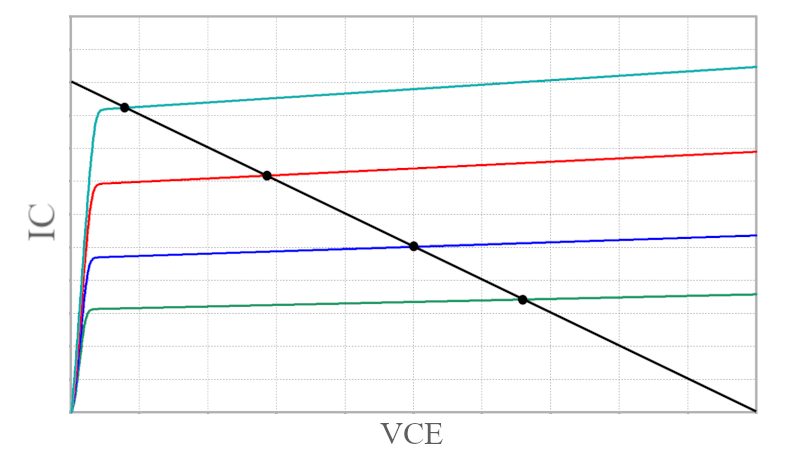

トランジスタの動作点とは、ある入力バイアス条件におけるコレクタ-エミッタ間電圧:VCEと、コレクタ電流:ICで決まる点です。

VCE-IC特性と負荷線が交わる点が動作点になります。

本稿では、負荷線を用いた動作点の求め方と、エミッタ接地増幅回路の動作点の決め方について解説していきます。

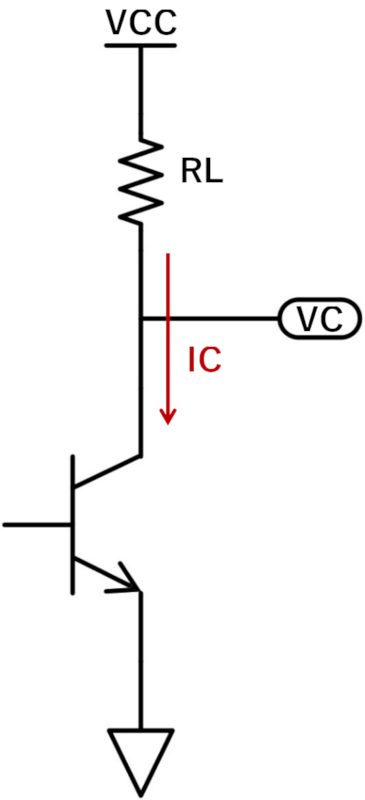

負荷線とは

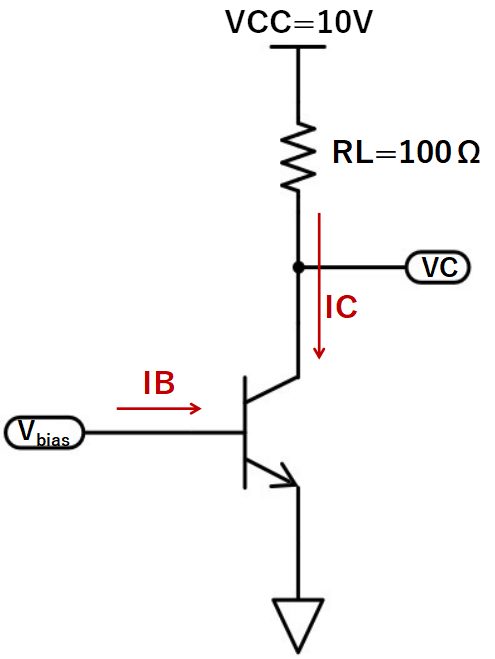

下図のエミッタ接地回路を考えます。

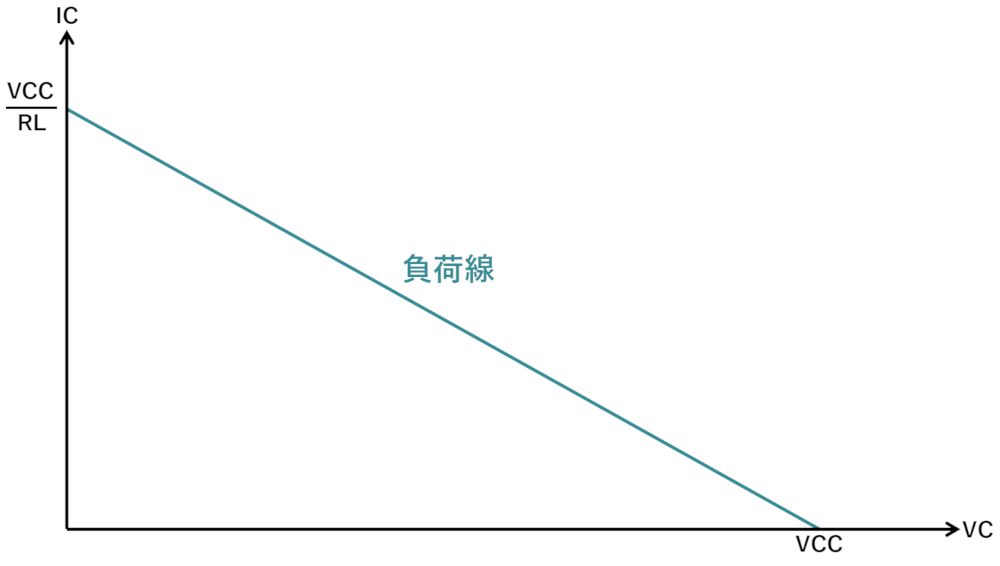

負荷線とは、負荷に流れる電流(=コレクタ電流)とVCの関係を表した直線です。

横軸をVC、縦軸をICとしてグラフに表すとこのようになります。

飽和電圧を無視すれば、コレクタ電流:ICはVCが0Vの時に最大となり、IC = VCC / RLとなります。

また、VC = VCCの時に0Aとなります。

動作点の求め方

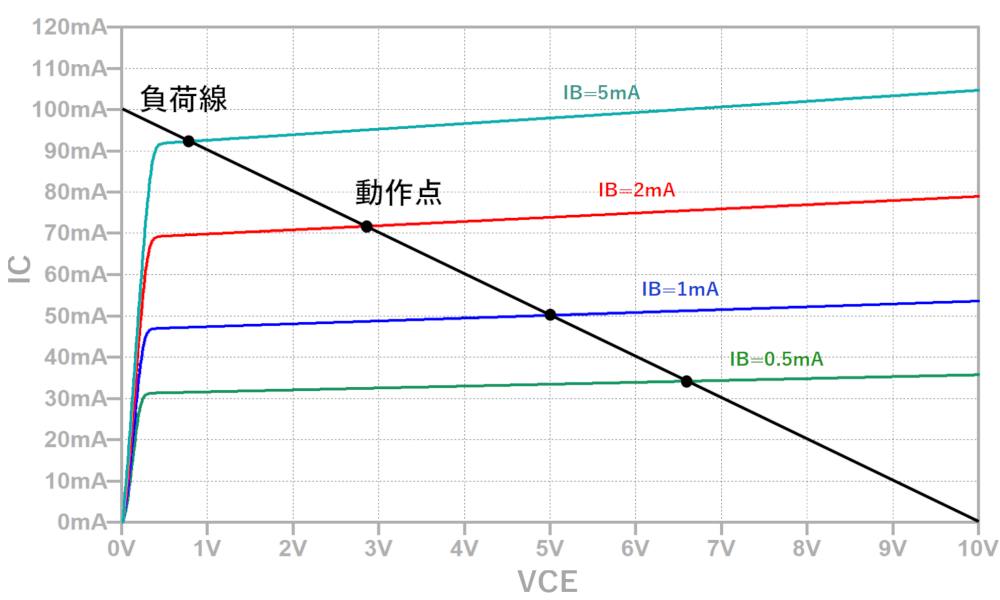

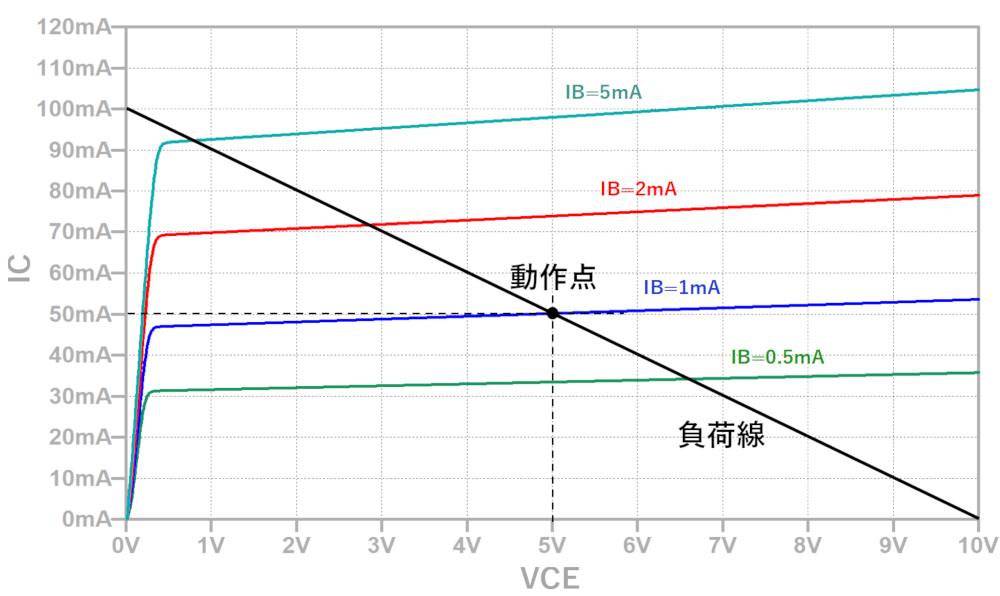

VCC=10V、RL=100Ωの場合の負荷線をトランジスタのVCE-IC特性に重ねて描きます。

負荷線とVCE-IC特性が交わる点が動作点です。

例えば、IB=1mAの場合の動作点はVC=5V、IC=50mAであることが分かります。

エミッタ接地増幅回路の動作点を決める手順

実際にエミッタ接地増幅回路の動作点を決める手順を解説していきます。

出力電圧の振幅をできるだけ大きく取るため、通常はVCの電圧をVCCの半分、つまり5Vとします。

RLが100Ωなので、IC=50mAとなります。

VC=5V、IC=50mAの交点が動作点となります。

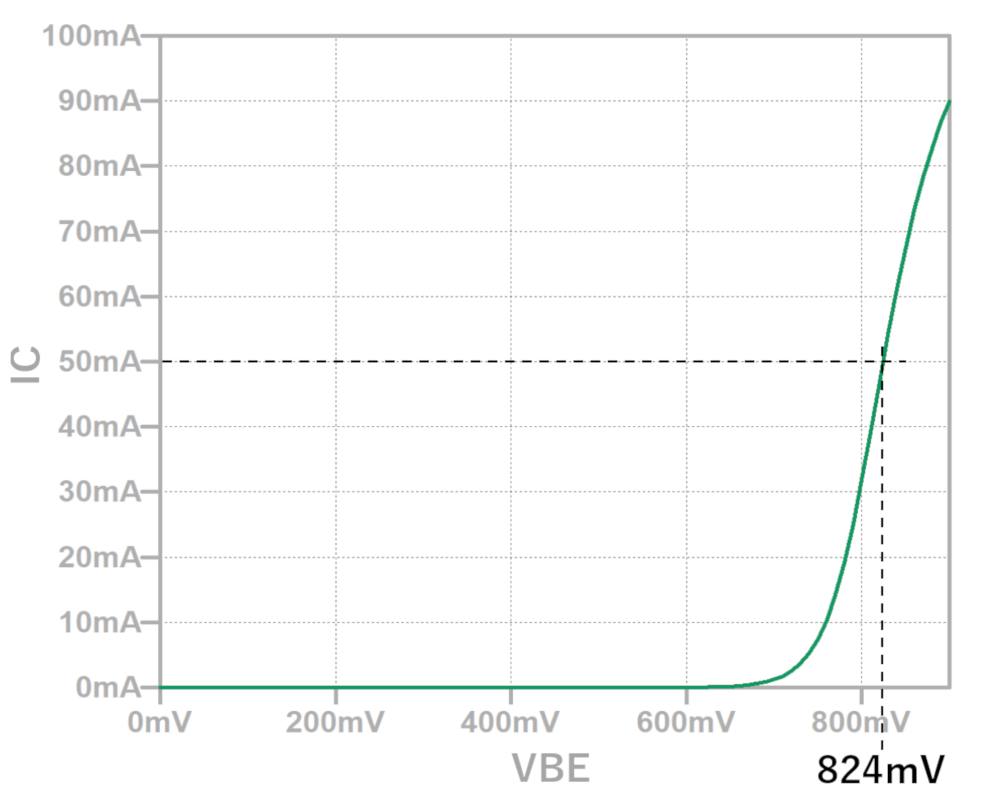

VBE-IC特性から、IC=50mAとなるVBEを求めると824mVとなります。

これが入力のバイアス電圧になります。

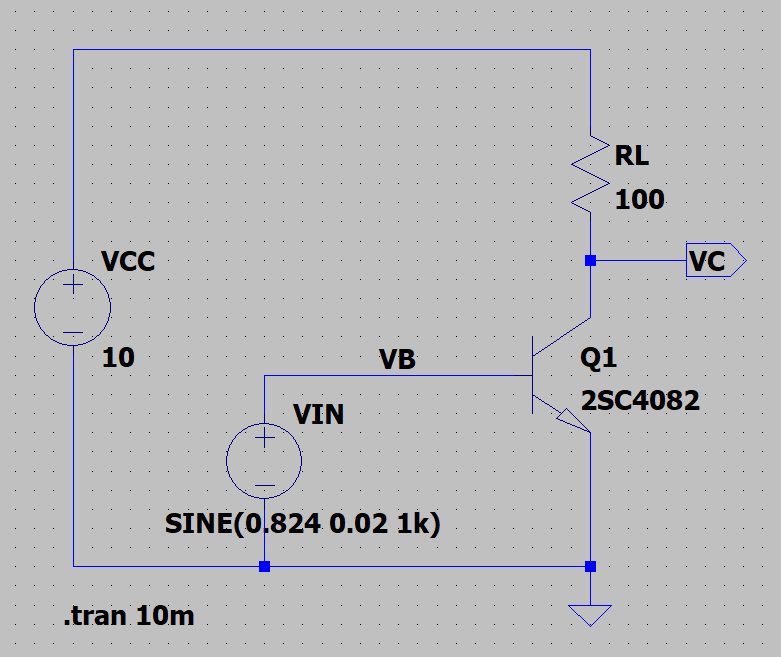

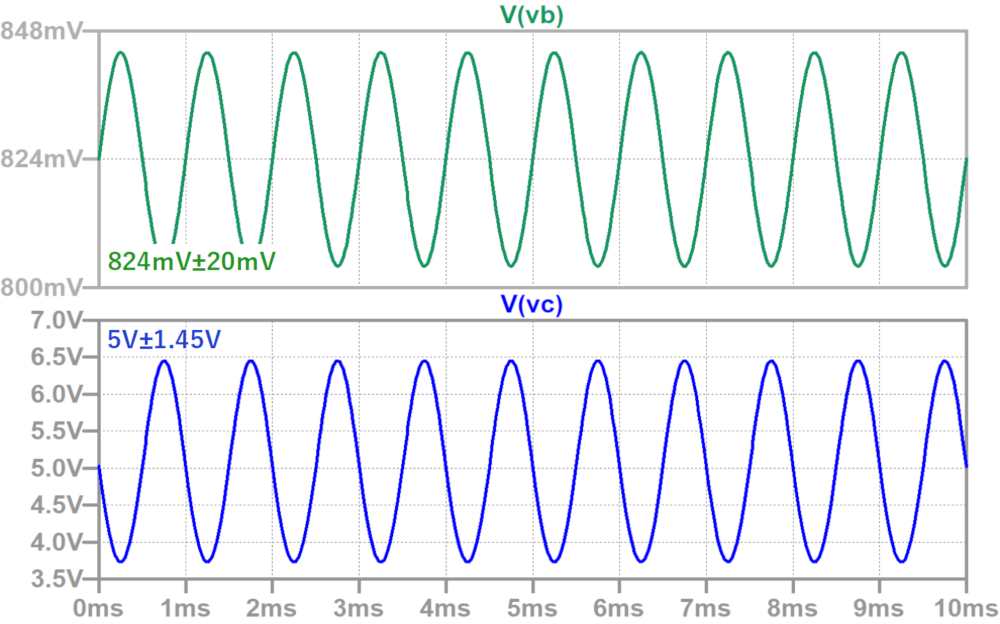

エミッタ接地回路のベースに824mVのバイアスをかけて±20mVのサイン波を入力してみます。

シミュレーション結果はこのようになります。

出力(VC)の電圧は、5Vを中心に±1.45Vの振幅を持っています。

したがって増幅率は、1.45V / 20mV = 72.5倍となります。