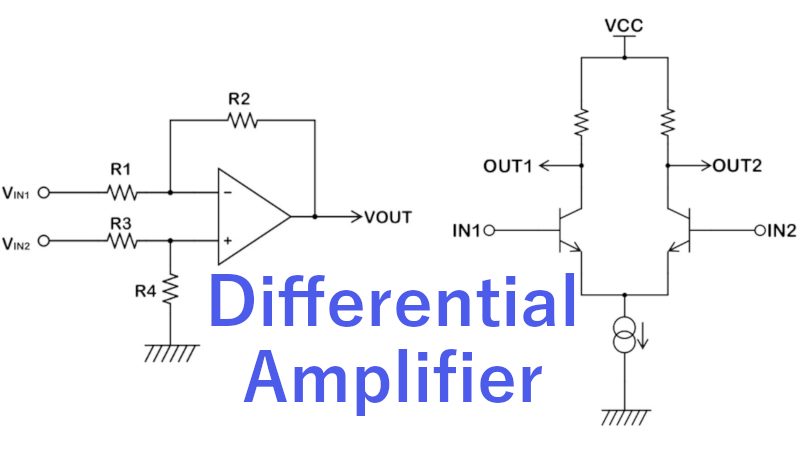

差動増幅回路の動作原理

差動増幅回路とは、2つの入力の差電圧を増幅する回路です。

差動増幅器とも呼ばれます。

オペアンプを使った回路では、減算回路とも言われます。

本稿では、トランジスタを使った差動増幅回路とオペアンプを使った回路について、わかりやすく解説していきます。

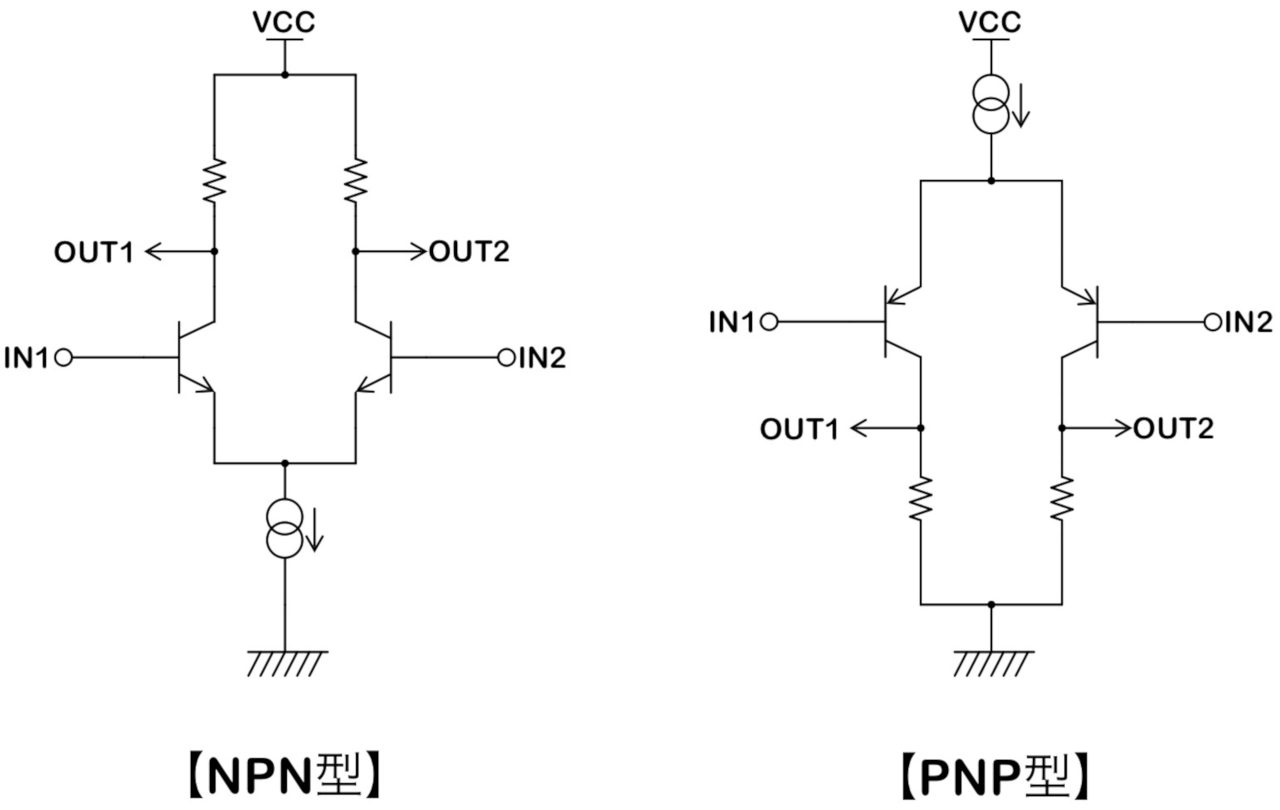

トランジスタを使った差動増幅回路

2つのトランジスタを使って構成します。

2つのトランジスタがペア(対)になっていることから、差動対とも呼ばれます。

動作原理

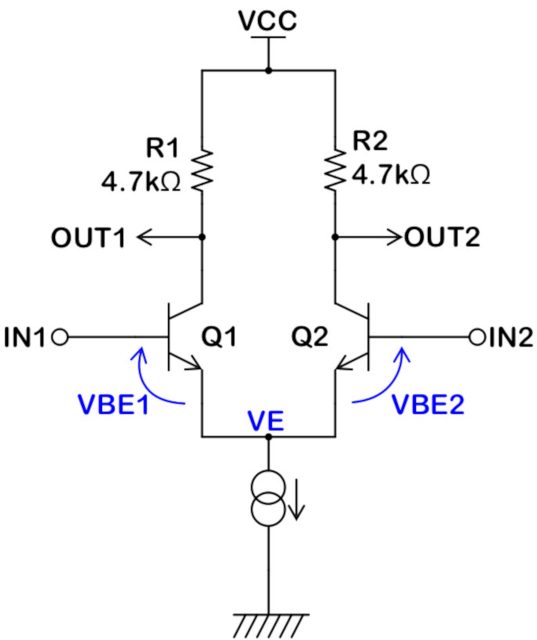

NPN型を例に説明していきます。

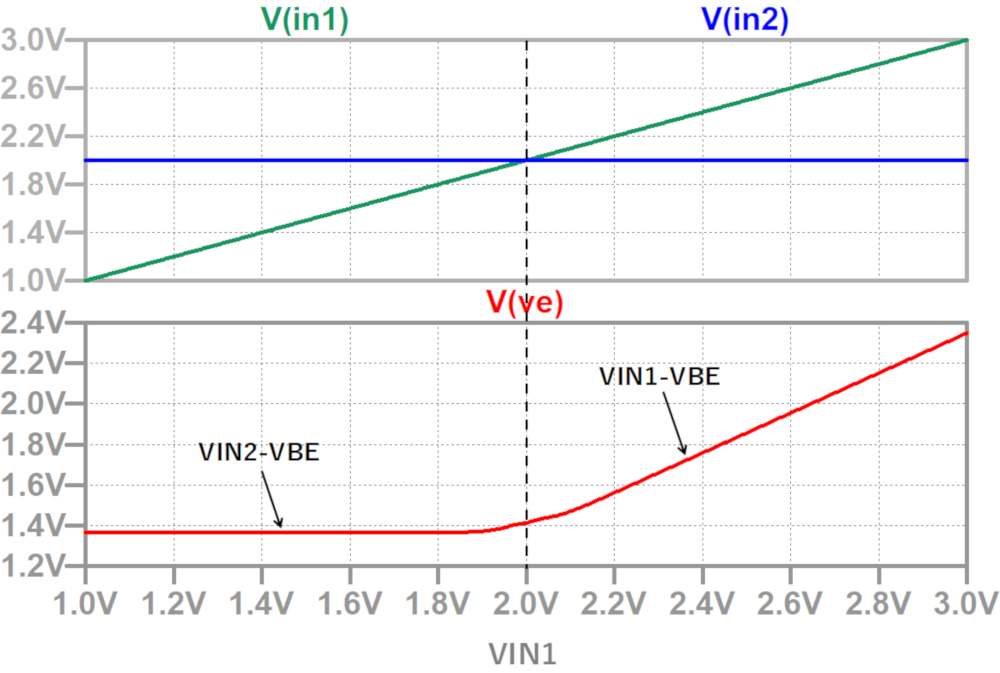

2つのトランジスタのエミッタ側の電圧は、IN1とIN2の大きい方の電圧からVBE下がった電圧となります。

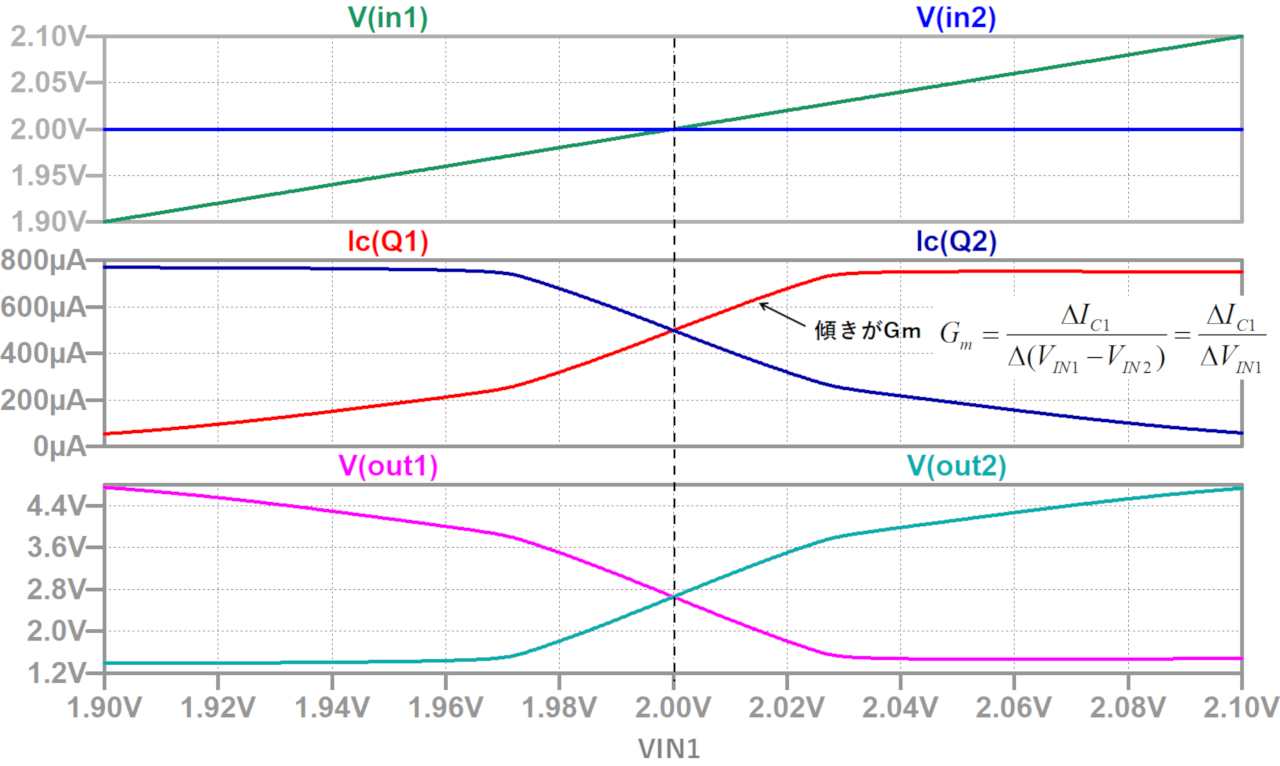

IN2=2Vとして、IN1の電圧をスイープさせると、下図のようになります。

2つのトランジスタのエミッタ電圧は等しいので、IN1>IN2の領域では、VBE1>VBE2となり、Q1のコレクタ電流が増加し、Q2のコレクタ電流が減少します。

よって、OUT1の電圧が低下、OUT2の電圧が上昇します。

コレクタ電流の傾きが相互コンダクタンス:Gmになります。

この波形では、Gm=9.2mA/Vとなっています。

増幅率Avは、Av=Gm×R1=43.2倍となります。

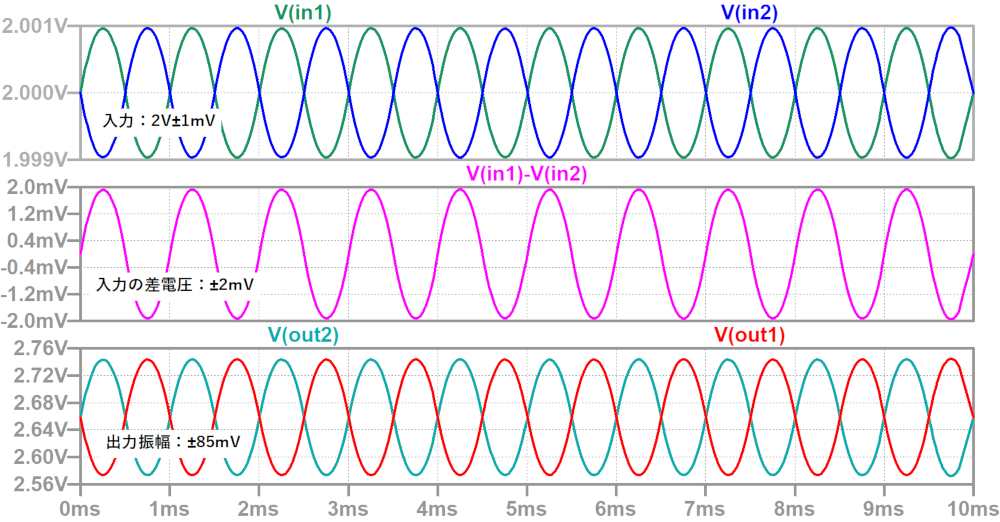

入力にサイン波を加えて増幅波形を確認しましょう。

IN1に2V±1mV / 1kHzの波形を、IN2に位相を反転させた波形を入力します。

増幅率は、Av=85mV / 2mV = 42.5倍となり、先程の計算結果とほぼ一致します。

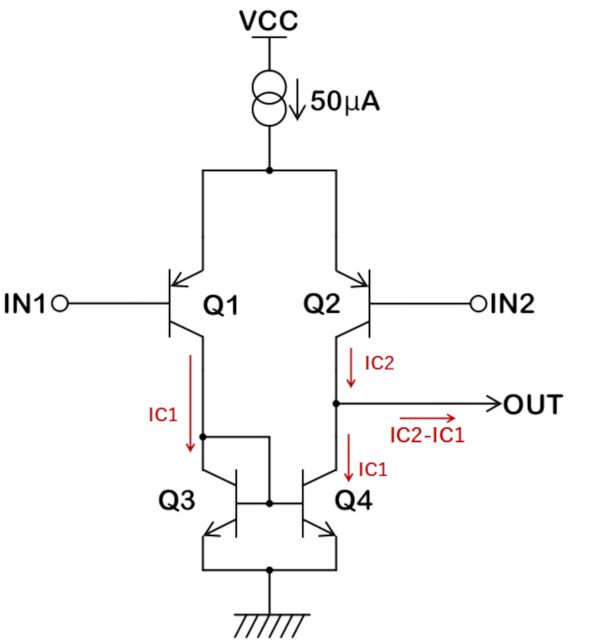

カレントミラーを使った差動対

カレントミラーを使った、片側出力の差動対です。

用途はオペアンプやコンパレータの入力段など。

IC1はカレントミラーでQ2のコレクタ側に折り返されます。

IN1>IN2の状態では、Q2側に電流が多く流れ、IC1<IC2となり、出力電流はIC2-IC1の電流が流し出されます。

逆に、IN1<IN2の状態では、IC1>IC2となるため、IC1-IC2の電流が引き込まれます。

この回路の特徴は、出力インピーダンスが高いために高い電圧利得を得られることです。

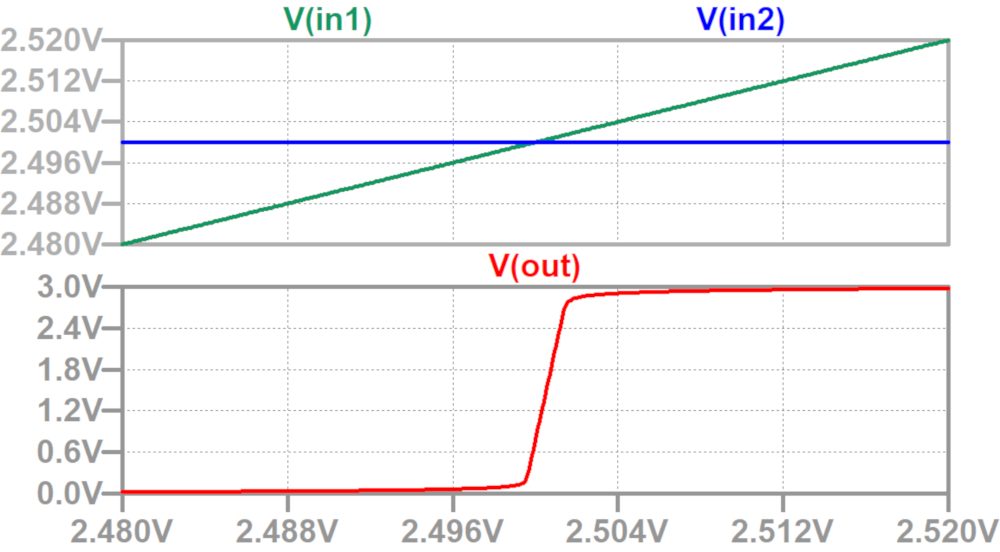

動作波形は下図のようになり、少しの電圧差で出力が振り切っているのが分かります。

増幅率は1,372倍となっています。

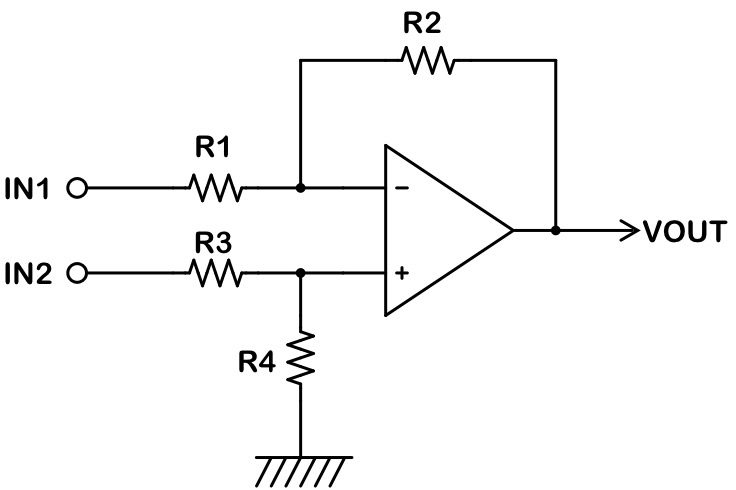

オペアンプを使った差動増幅回路(減算回路)

オペアンプを使った差動増幅回路は下図のような構成になります。

IN1とIN2の差電圧をR2 / R1倍して出力します。

抵抗値はR1=R3、R2=R4とします。

センサ回路などで、GND同士の電位差を測定する用途などで使われます。

オペアンプの基本動作については下記記事をご参照ください。

オペアンプ回路の基礎と設計計算の方法

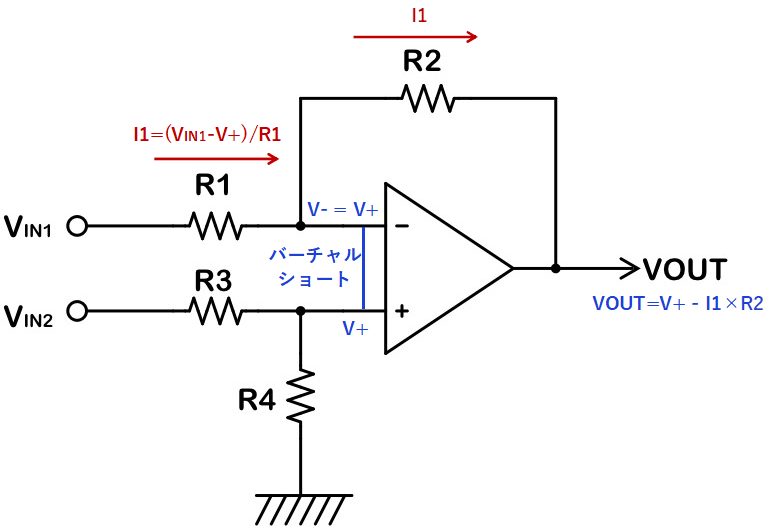

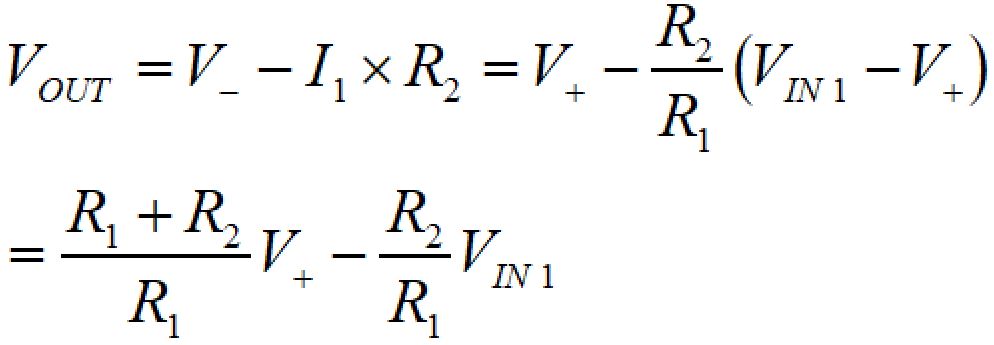

利得の計算

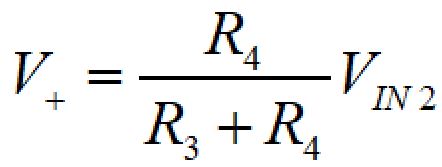

オペアンプの非反転入力端子の電圧:V+は、

バーチャルショートの考え方より、

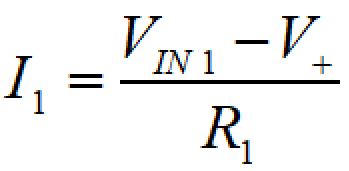

抵抗:R1に流れる電流:I1は、

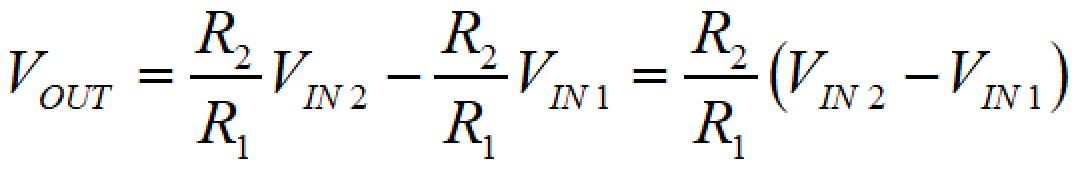

よって、出力電圧:VOUTは、

ここで、R1=R3、R2=R4とすると、

したがって、利得はAv = R2 / R1で、2つの入力の差電圧:VIN2 – VIN1をAv倍していることが分かります。

これが減算回路とも言われる所以です。

計算例

R1=R3=10kΩ、R2=R4=47kΩ、VIN1=1V、VIN2=2Vとすると、増幅率Avは、

Av = R2 / R1 = 4.7倍

出力電圧は、

VOUT = Av ( VIN2 – VIN1 ) = 4.7 × 1 = 4.7V

となります。