理想ダイオード、ORing回路について解説

理想ダイオードとは、順方向電圧がゼロであり、かつ一方向にのみ電流を流すという特性を持った、理想的なダイオード特性を模擬した半導体ICです。

ダイオードで発生する順方向電圧分の電圧効果や損失を低減することが可能となります。

2電源間のダイオードOR(ORing)の置き換えとしても使うことができます。

理想ダイオードの用途

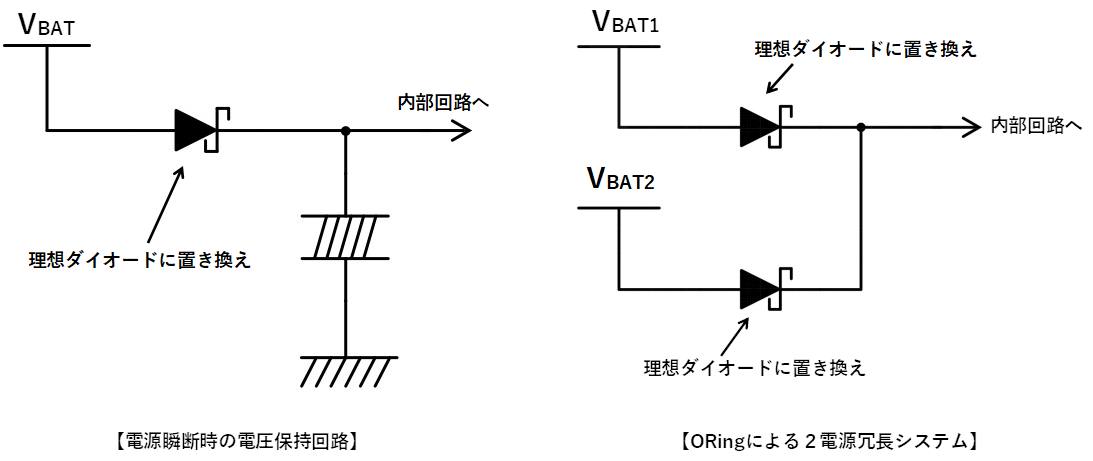

理想ダイオードは、下記の用途で使われます。

- 電源瞬断時の電圧保持

- バッテリ逆接時の保護

- 冗長電源

システムのバッテリ入力端に配置されることが多いでしょう。

大電流が流れるシステムでは、ダイオードから理想ダイオードへの置き換えが大きな効果が出ます。

理想ダイオード回路の動作原理と特性

理想ダイオードICには2つのタイプがあります。

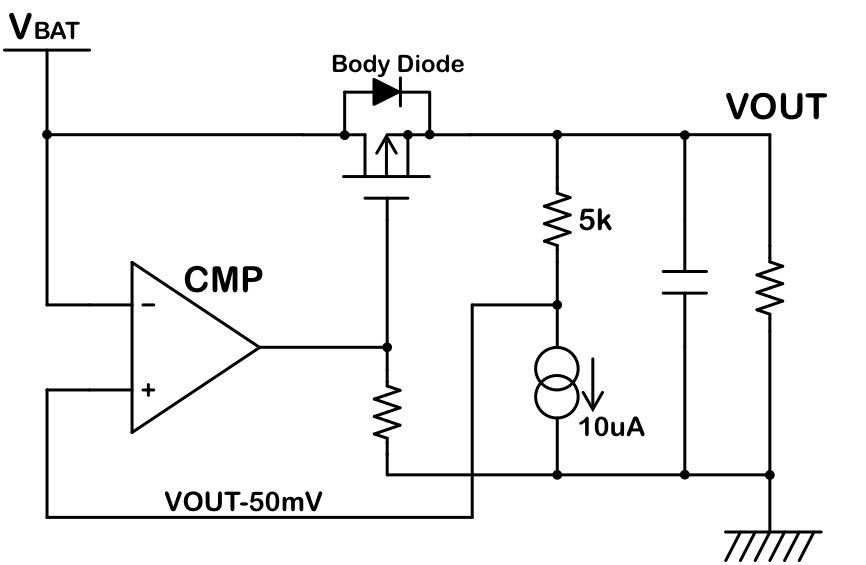

コンパレータタイプ

入出力の電圧をコンパレータで比較し、電圧が逆転するとMOSFETをオフさせるタイプです。

通常時はMOSFETがフルオン状態で、入力電圧が出力電圧より数十mV低下するとMOSFETをオフさせます。

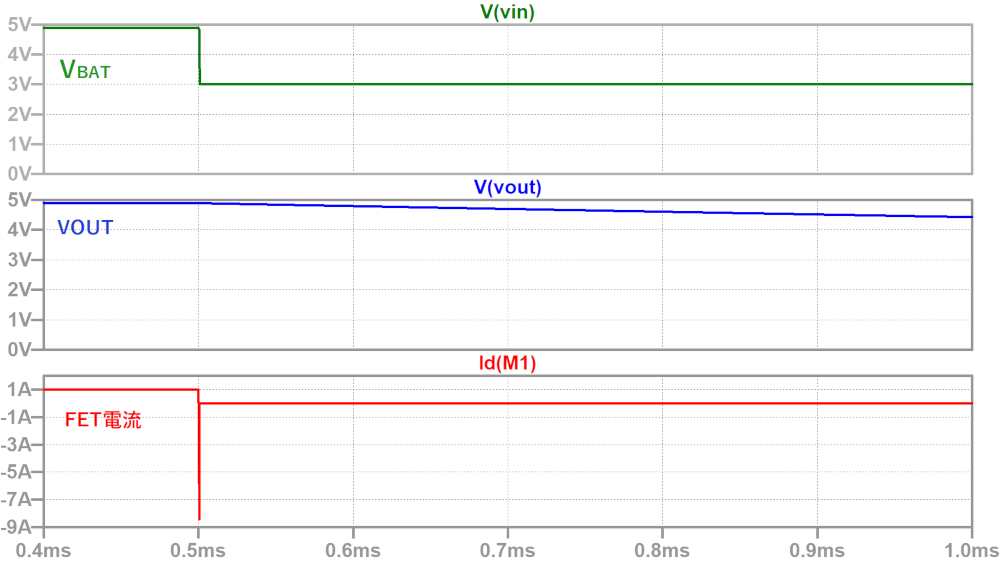

シミュレーションでの動作波形を見てみましょう。

入力電源瞬低下

コンパレータの応答遅れによりわずかに逆流電流が発生していますが、その後MOSFETがオフし、出力電圧を保持できています。

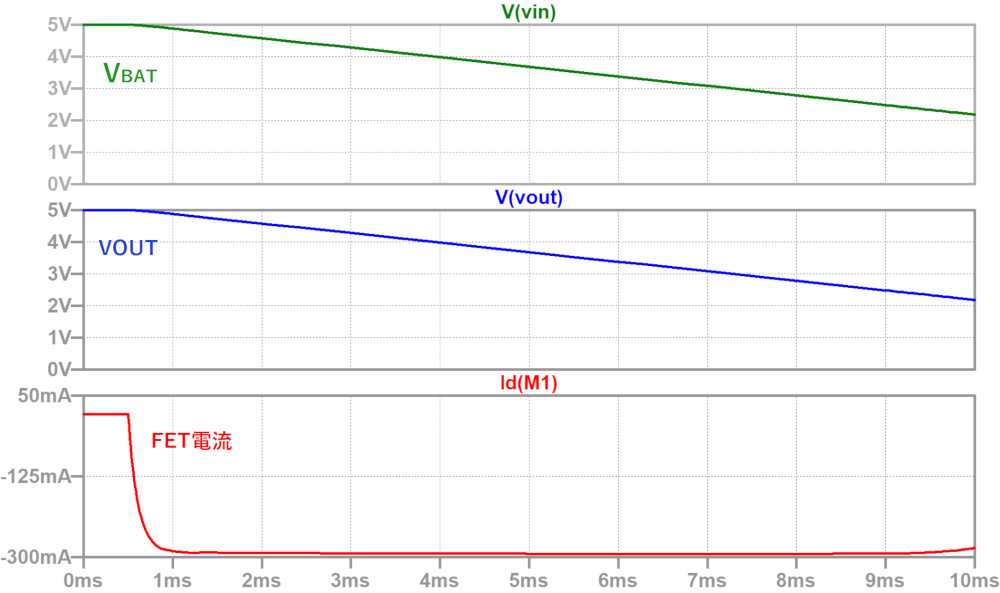

次に、入力電圧がゆっくり低下した場合の波形です。

入力電源低下(低S/R)

コンパレータタイプのデメリットは、入力電圧がゆっくり低下した場合、出力電圧も追従して低下することです。

理想ダイオードが逆流を検知する50mVの電圧差ができる前に、出力から入力側へ電流が逆流して、入力電圧=出力電圧の状態になってしまうためです。

LTspiceのシミュレーション回路は下記よりダウンロードして頂けます。

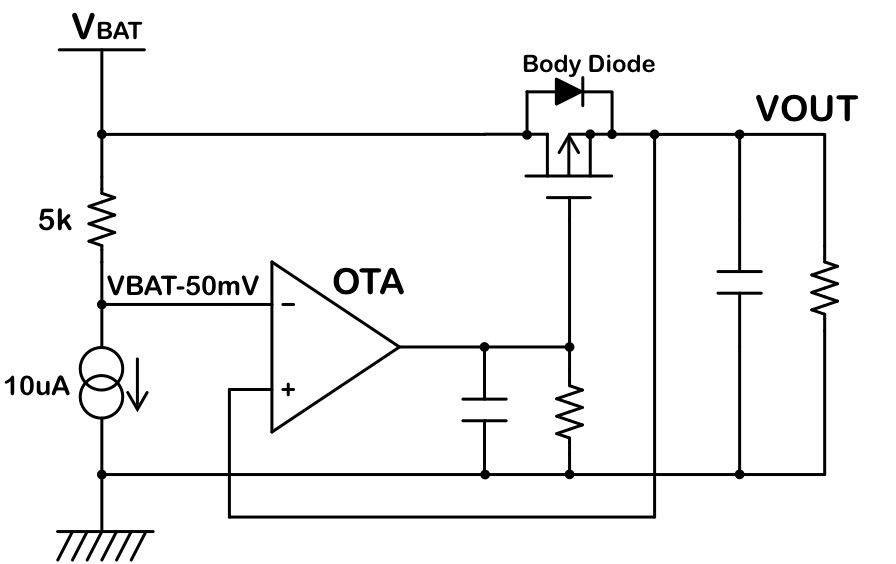

アンプタイプ

アンプによるフィードバック制御で、出力電圧を入力電圧より数十mV低い電圧に制御するタイプです。

シミュレーションでの動作波形を見てみましょう。

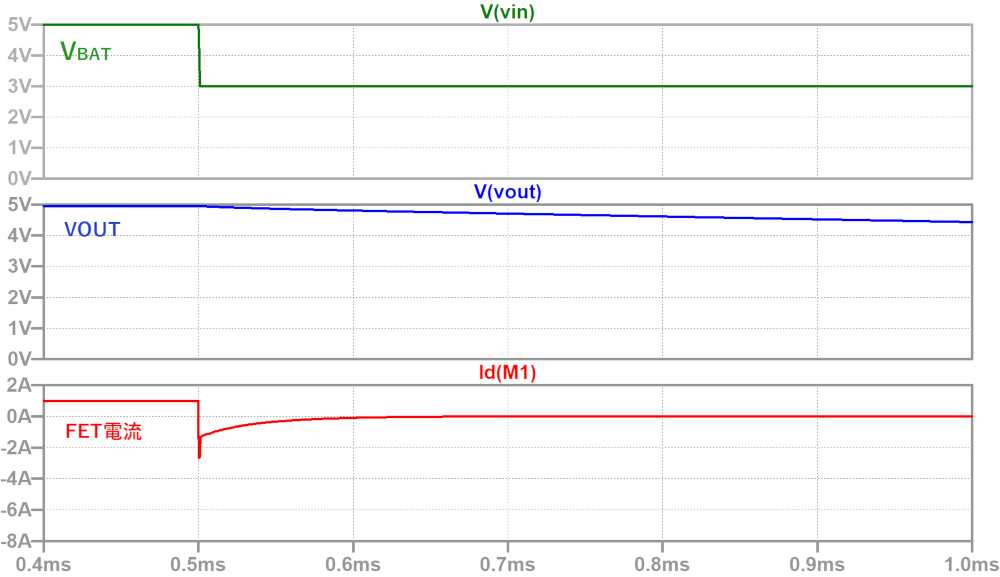

入力電源瞬低下

コンパレータタイプに比べると、逆流が停止するまでの時間が長くなってしまいます。

対策として、逆流検知用のコンパレータを追加して応答性を上げているICもあります。

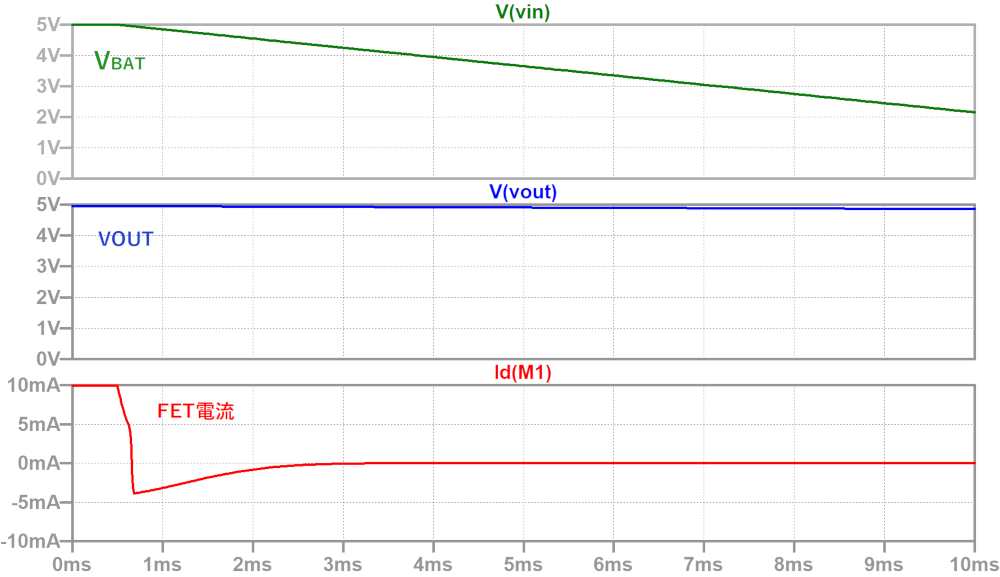

入力電源低下(低S/R)

アンプタイプの場合は、入力電圧-50mV<出力電圧でMOSFETを停止させるため、入力電圧がゆっくり低下しても逆流は発生しません。

そのため、コンパレータタイプと違い出力電圧を保持できています。

LTspiceのシミュレーション回路は下記よりダウンロードして頂けます。

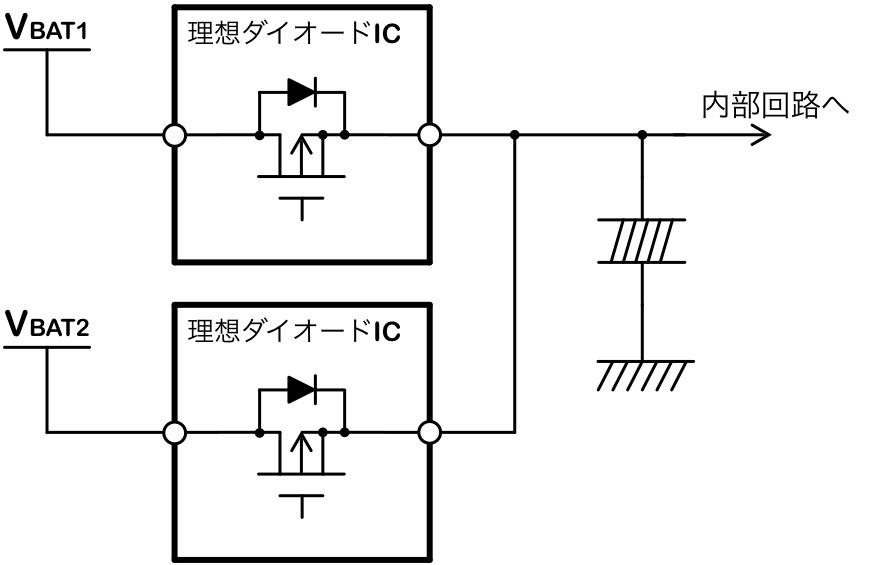

ORing回路

1つのバッテリが切断された場合に、もう一つのバッテリで動作が継続できるようにダイオードORを取って冗長電源を組むことがあります。

このダイオードを理想ダイオードに置き換えて並列接続することで、ORing回路としても使うことができます。

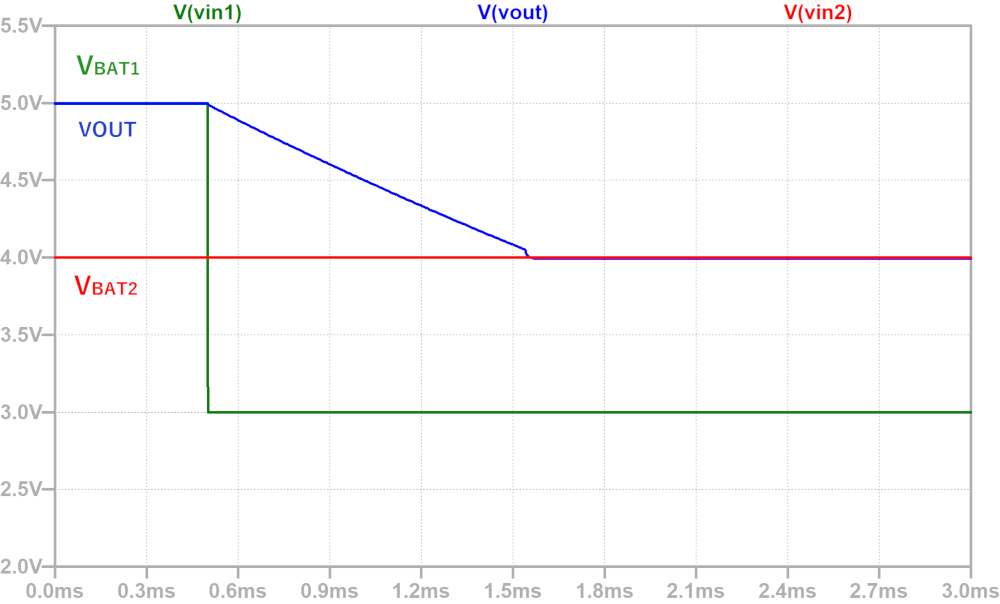

VBAT1=5V⇒3V、VBAT2=4Vの条件でシミュレーションした結果が下記波形になります。

理想ダイオードの問題点

理想ダイオードを使う上で、いくつか問題点があります。

しっかり認識し、必要に応じて対策を講じる必要があります。

1.最低動作電圧以下の挙動

最低動作電圧以下では理想ダイオードが停止しています。

しかし、ボディダイオードは入力から出力側へ向いているため、ボディダイオードを介して入力から出力へ電流が供給されます。

負荷容量が多い場合、ボディダイオードを介して大きなラッシュ電流が流れ、これによりボディダイオードが破壊されてしまう場合があります。

対策としては、

- ボディダイオードと並列に定格の大きいショットキーダイオードを追加する

- バックトゥバック接続にする

の2つが考えられます。

モノリシックICの場合、②の対策は使えないので、①で対策することになります。

2.逆流検知しきい値以下の領域

前項でも説明しましたが、入出力電位差が逆流検知しきい値以下の領域では、逆流防止回路が働きません。

検知しきい値は通常数十mV程度なので問題となる場合は少ないと思いますが、シミュレーションで示した通り入力電圧がゆっくり低下する場合は逆流を防止することができない可能性があります。

3.リップル電圧が発生

アンプタイプの制御方式では、リップル電圧は十分小さいのですが、アンプ部分を簡易的にヒステリシスコンパレータで組まれているICもあります。

応答が速いというメリットがある一方、出力リップルが大きくなったり、軽負荷時に間欠発振動作になる可能性もあります。