負性抵抗の原理と回路例

負性抵抗とは、マイナスの抵抗値を持った素子、または回路で、印加する電圧が大きくなると電流が減少するという特性を持っています。

負性抵抗となる素子としては、トンネルダイオードやサイリスタがありますが、本稿ではオペアンプやトランジスタを使った能動的な回路の動作や用途について解説していきます。

オペアンプを使った負性抵抗回路

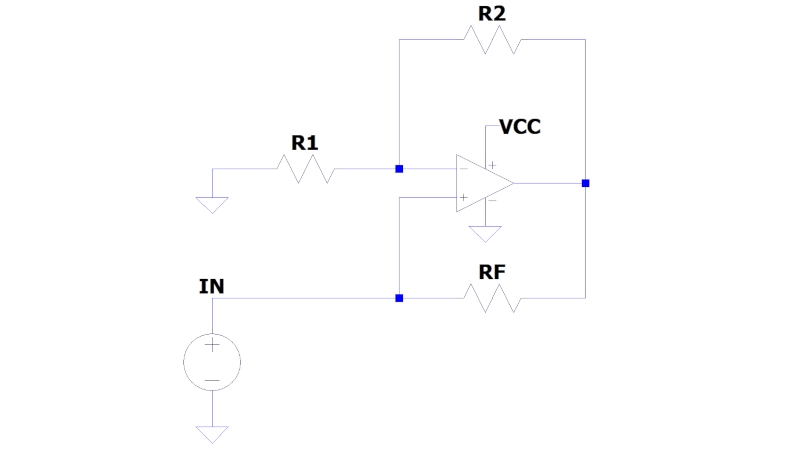

下図のようなオペアンプを使った負性抵抗回路を負性インピーダンス変換器といいます。

英語ではNegative Impedance Converterと記載され、NICと略されます。

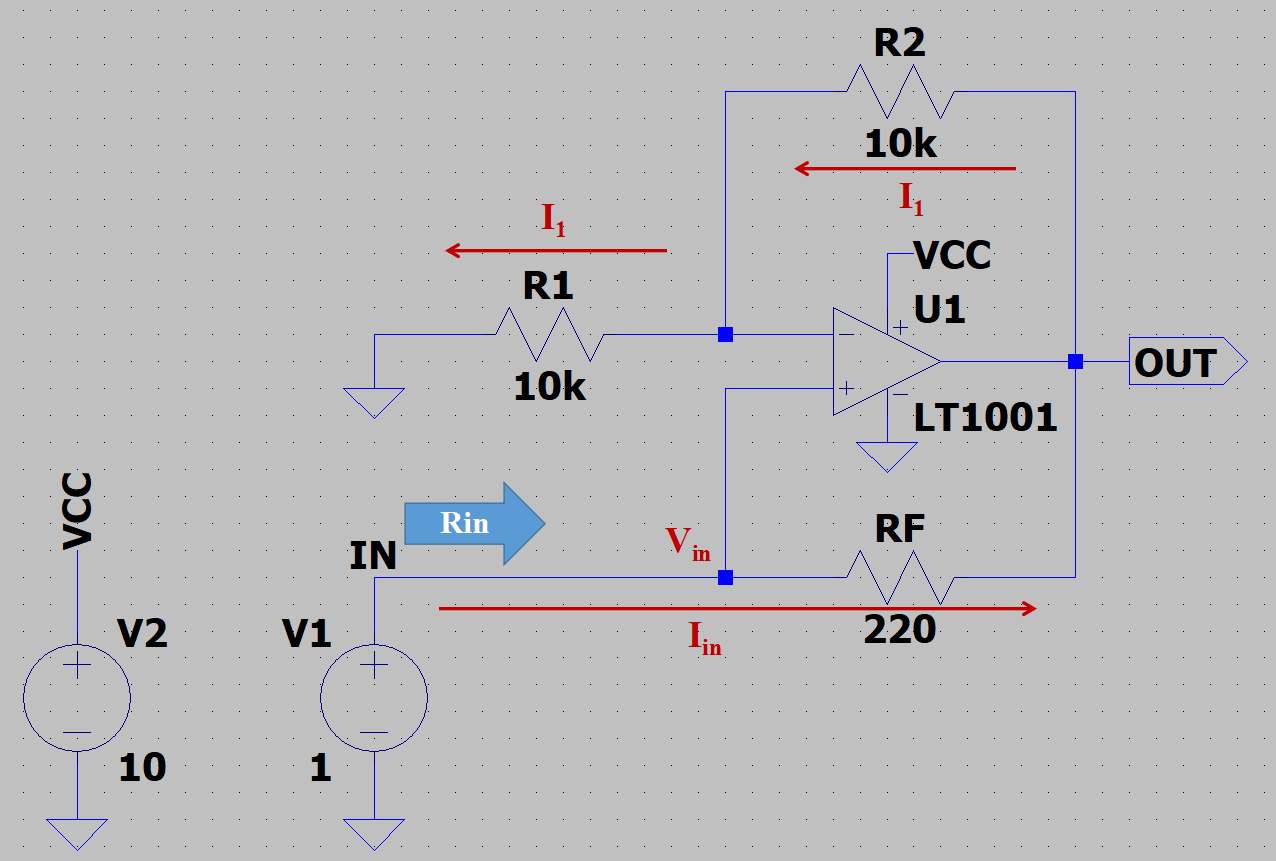

この回路の入力から見た抵抗Rinを計算します。

バーチャルショートが成立することから、

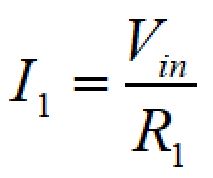

よって、電流I1は、

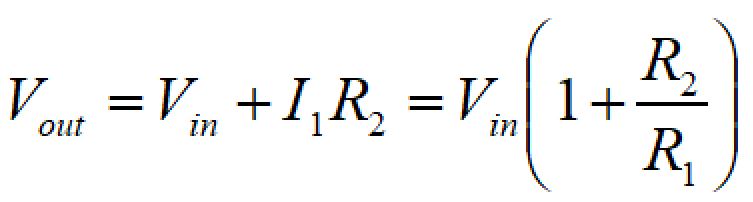

となり、オペアンプの出力電圧Voutを計算すると、

となります。

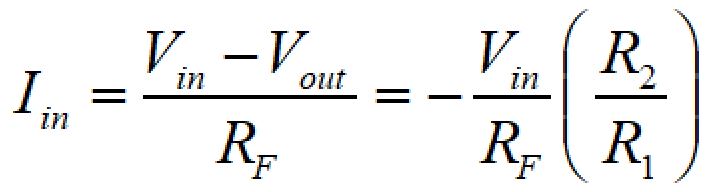

入力に流れる電流Iinは、

と計算できるので、入力側から見たインピーダンスは、

で求められ、負の値になっていることが分かります。

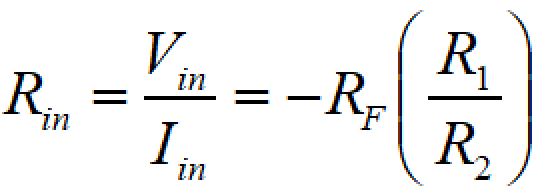

ここで、R1=R2とすると、負性抵抗Rinは、

となり、RFで決まることが分かります。

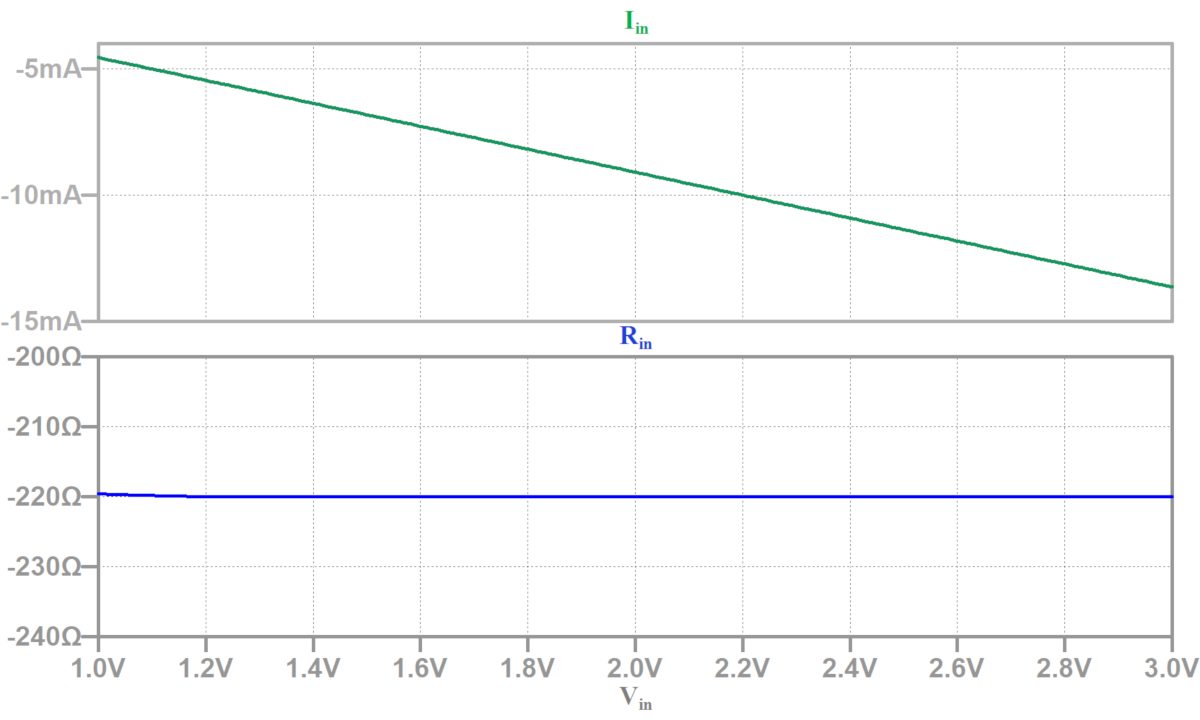

上記回路ではRF=220Ωなので、負性抵抗は-220Ωとなります。

シミュレーションで特性を確認すると以下のようになります。

上段の波形が入力電流、下段が入力抵抗(負性抵抗)です。

発振回路への応用

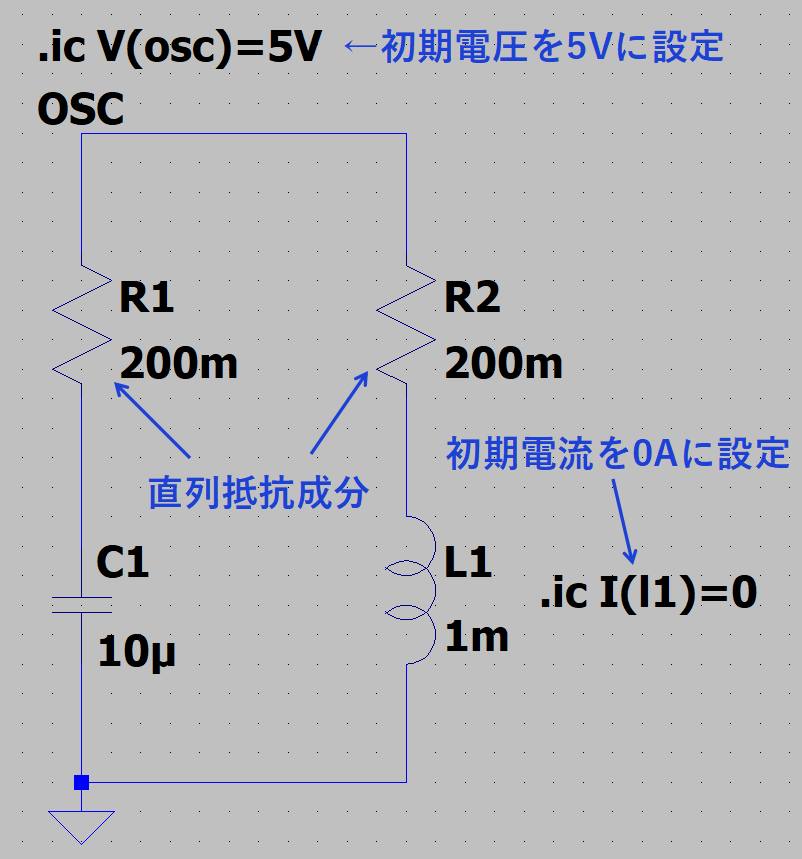

下図のようなLC共振回路を考えます。

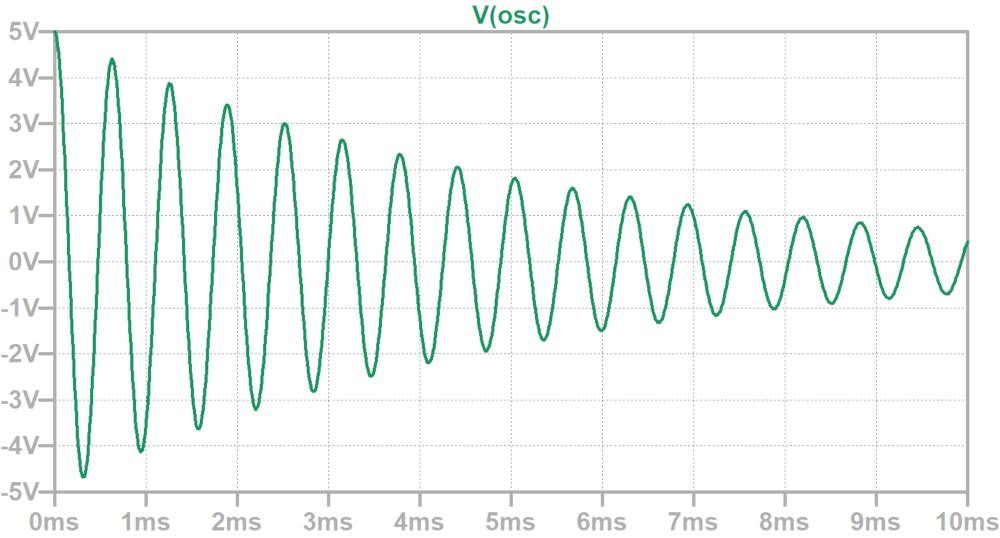

コンデンサの初期電圧を5V、コイルの初期電流を0Aに設定して過渡解析を実行します。

理想的なLC共振回路では、発振は永遠に継続しますが、実物のコンデンサとコイルは直列抵抗成分を持っているため、抵抗で電力が消費され発振は徐々に減衰していきます。

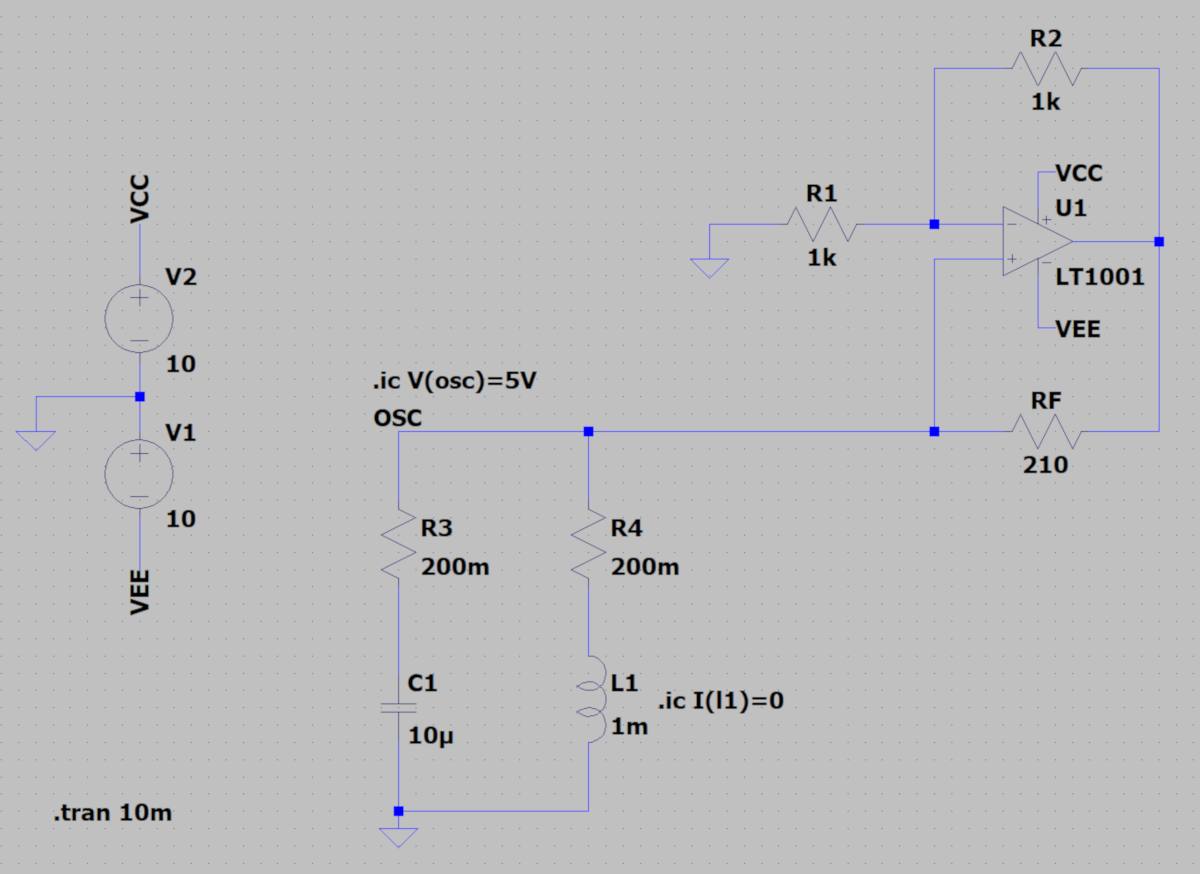

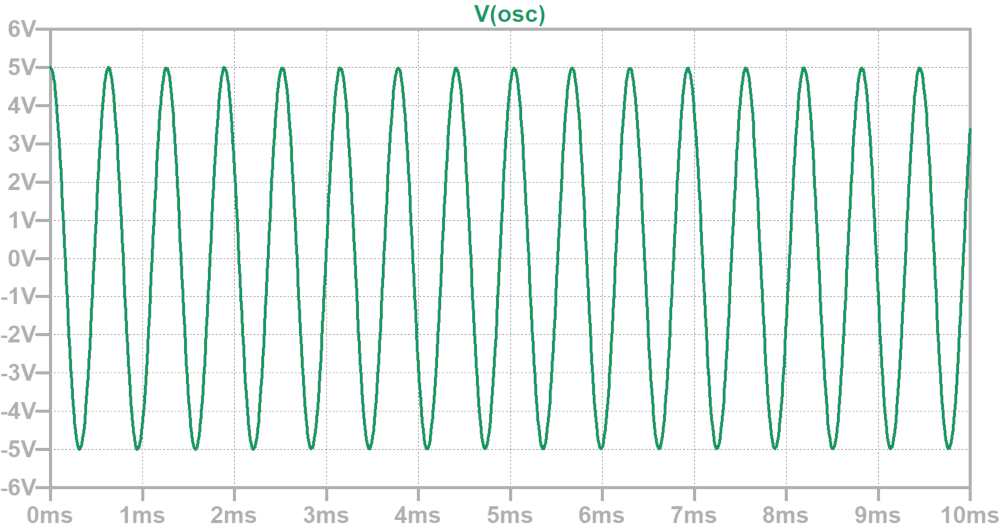

ここに負性抵抗を接続して抵抗成分を打ち消すことで、発振を継続させることができます。

抵抗で失われる電力を負性抵抗が補うイメージです。

負性抵抗は、水晶振動子の発振回路などでも用いられます。

電流帰還時の負性抵抗に注意

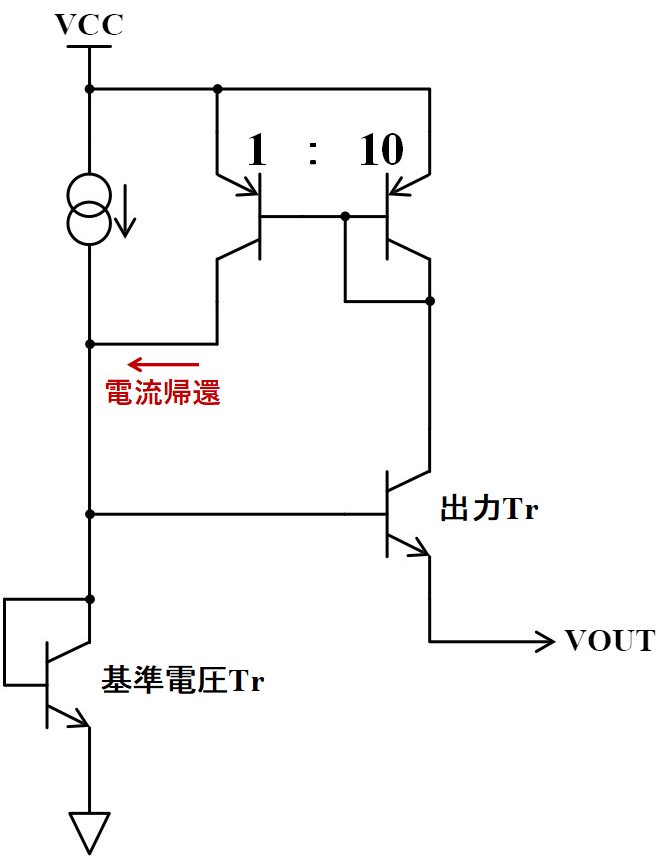

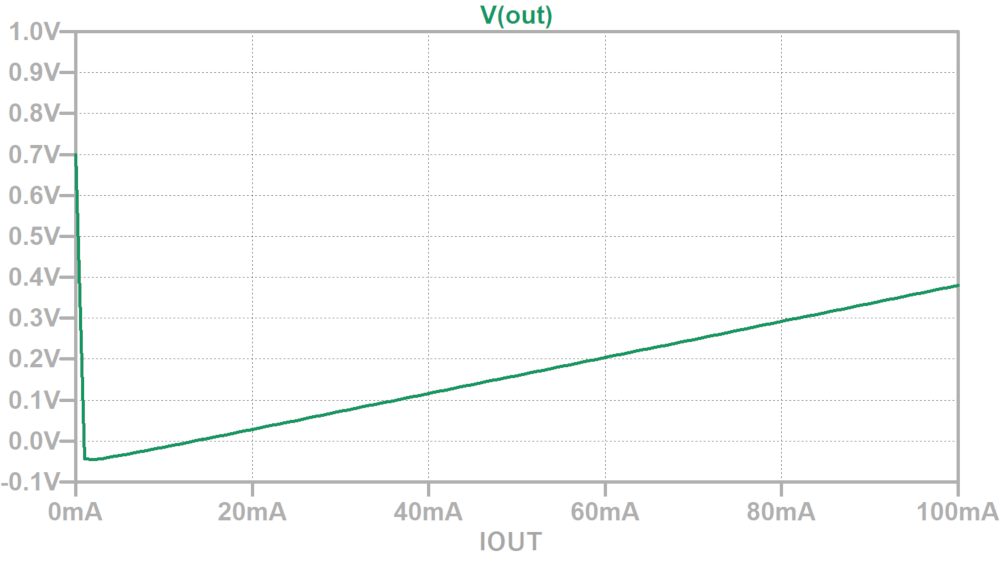

電圧クランプ回路などで、消費電流を減らすために出力電流の一部をフィードバックして、出力トランジスタのベースに戻す回路が使われることがあります。

通常、出力電流が増えると出力トランジスタのVBEが低下するため、クランプ電圧は低下していきます。

しかし、基準側のトランジスタのVBEが出力側より極端に大きかったり、レイアウトの不備で基準側トランジスタのエミッタ側に大きな抵抗成分が付いてしまうと、出力電流の増加に伴いクランプ電圧が増大してしまいます。

帰還量が大きすぎると動作が不安定になり、発振に至る場合もあるので注意が必要です。

Analogistaでは、電子回路の基礎から学習できるセミナー動画を作成しました。

電子の動きをアニメーションを使って解説したり、シミュレーションを使って回路動作を説明し、直感的に理解しやすい内容としています。

これから電子回路を学ぶ必要がある社会人の方、趣味で電子工作を始めたい方におすすめの講座になっています。