PMICとは?搭載機能や用途について解説

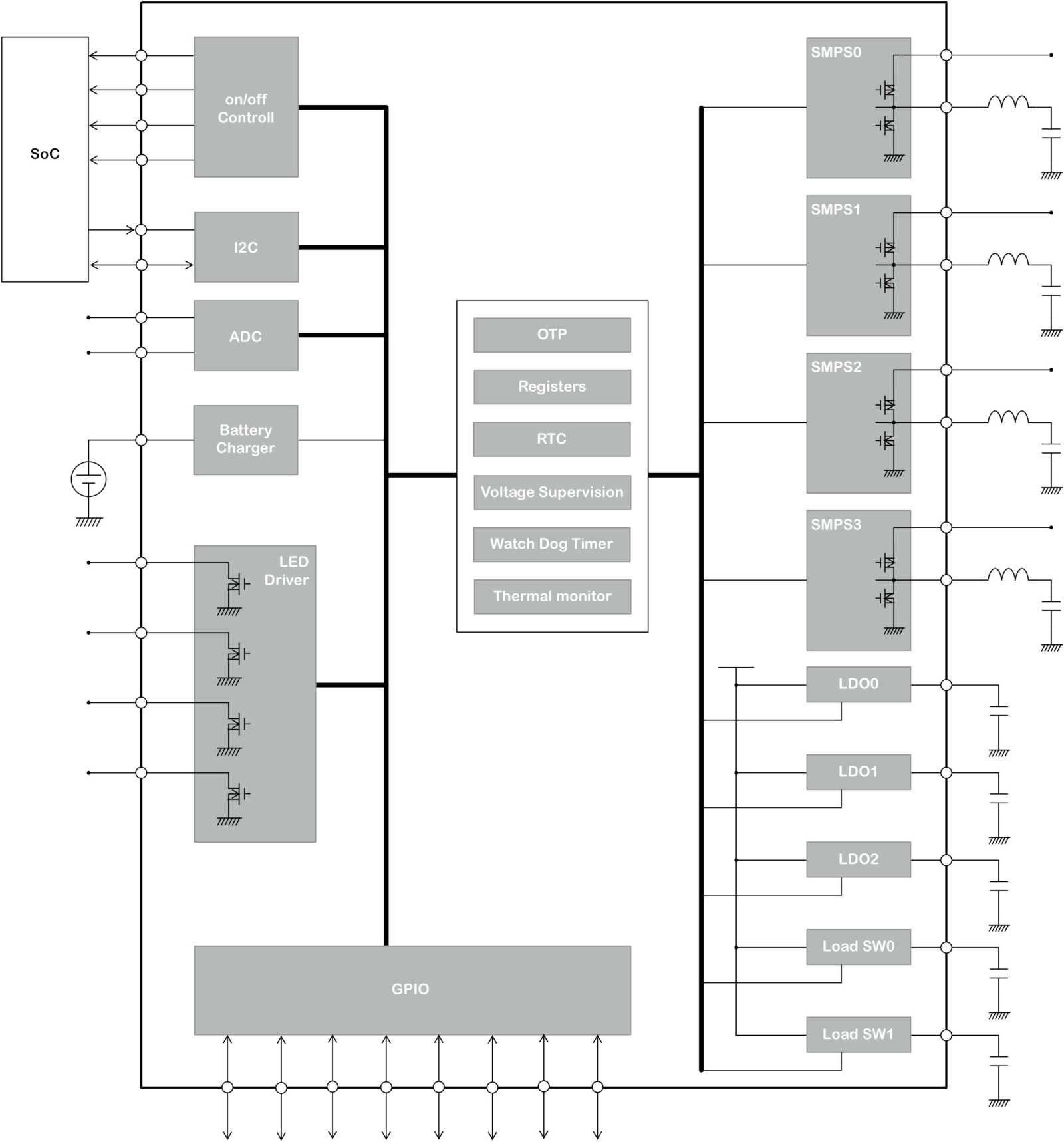

PMICとは、複数のDCDCコンバータやLDOを搭載し、SoC(CPU)と通信してフレキシブルに電源の制御を変更することができるIC。

1つのICでシステムの全ての電源管理(パワーマネジメント)を行えるように様々な機能が統合されている。

Power Management ICの略で、単に「パワーマネジメントIC」と呼ばれることもあるが、「ピーミック」と読まれることも多い。

PMICの用途

元々は、特定のSoC(CPU)向けのコンパニオンチップとして開発されたものがほとんどでしたが、現在では汎用的に使えるPMICも多数ラインナップされてきています。

また、CPU向けのパワーマネジメント製品だけでなく、TFT向けやバッテリマネジメント向けのシステム統合ICも増えてきています。

さらに、SoCとの通信を行わず、スタンドアロンで動作する複数電源を搭載しただけの製品もPMICと分類されている場合もあり、PMICの分類は多岐に渡ってきています。

PMICに搭載される機能

PMICに搭載される機能には以下のようなものがあります。

- OTP

- RTC(リアルタイムクロック)

- 電圧監視

- ウォッチドッグタイマ

- 温度監視

- SMPS(DCDCコンバータ)

- LDO

- ロードスイッチ

- バッテリ充電

- LEDドライバ

- I2C / SPI

- ADコンバータ

下図はPMICの機能を表したブロック図です。

PMICの特徴

PMICに搭載されている機能で特有の機能について解説していきます。

OTP

One Time Programmableの略で、1回だけ書き込み可能な不揮発性のメモリを有しています。

PMICはSoC(CPU)との通信で出力電圧などを決めることができますが、そもそもPMICの電源供給先がSoCなので、初期値を決める必要があります。

そこで、予め決めておいた初期値がOTP-ROMに書き込まれて出荷されます。

出力電圧の初期値を決める他、各電源の立ち上がり順序も決めることができ、シーケンサーとしても働きます。

I2C通信による制御

CPUとI2C通信を行い、CPUの状態に応じてPMICの設定を変更することができます。

以下は代表的な例になります。

- SoCの動作状態に合わせ電源電圧を変更

- 状況により特定の電源、SWをオン/オフ

- 過温度を検出してパワーセーブモードへ移行させる

- 状況により終了シーケンスを変更(緊急終了処理など)

SMPS

Switch Mode Power Supplyの略でスイッチング方式のDCDCコンバータのことです。

降圧だけでなく、昇圧、昇降圧も搭載されることがあります。

I2Cなどの通信によって、SMPSの様々な設定が変更できます。

製品によってどこまでできるか異なりますが、代表的なものは以下のようなものです。

- 出力電圧

- 電圧変更時の移行スルーレート

- 過電流検知レベル

- PGOODしきい値

- UVLO電圧

- スイッチング周波数

- ソフトスタート時間

- オートディスチャージの有無

- パルススキップ、強制連続モードの切り替え

- 低消費電流モードへの移行

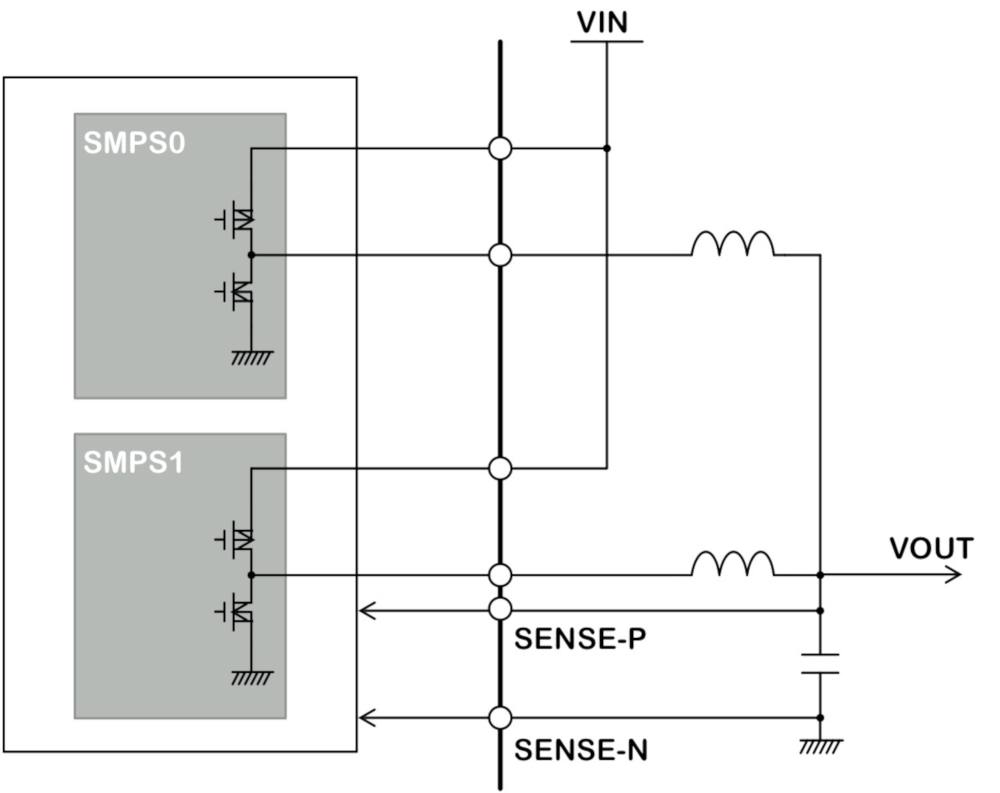

マルチフェーズ出力

複数の出力レールを統合して大電流を出力する、マルチフェーズに対応した製品も多数あります。

電流シェアリングとも呼ばれます。

電流が分散されるため、損失が抑えられます。

また、スイッチングの位相を反転できるものもあり、ノイズ対策にもなります。

DVS(Dynamic Voltage Scaling)

DVSとは、SoCの動作状態に合わせて動的に電圧を変化させる機能です。

SoCの処理負荷が多い場合、電圧を上げてSoC内部トランジスタの高速動作させる必要がありますが、逆に処理負荷が少ない場合は電圧を下げることができます。

電圧を下げることで消費電力が低減できるため、モバイル機器や車載機器など、バッテリで動作する製品に有効な機能です。

DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)

DVFSとは、DVS動作に加え、スイッチング周波数も動的に変化させる機能。

SoCの処理負荷が下がれば、電源側も高速応答する必要がなくなるので、スイッチング周波数を下げることができます。

スイッチング周波数を下げると、スイッチング損失が低減できるため、消費電力を低減することができます。

AVS(Adaptive Voltage Scaling)

AVSとは、SoCのプロセスばらつきや温度によって変わる最適な電源電圧値に対し、PMICとSoCとのクローズループの通信により、最適な電圧・スイッチング周波数に調整する機能です。

(DVSはSoCからPMICへの一方向の指示)

簡易的なAVSとしては、予め2値、あるいはそれ以上の電圧初期値を決めておいて、SoCの仕上がりによってどちらの電圧にするか設定するという手法もあります。

外部端子の設定(抵抗値など)で変更できる製品で使われることがあります。

評価ツール

PMICは単体で評価できる機能は限られるため、評価段階ではSoCの代わりにPCと接続して評価するものが多くなります。

メーカー側でPMICのレジスタを書き換えるためのGUIソフトが用意されているため、アナログ設計者でも比較的簡単に評価できるようになっています。

PMICのメリット、デメリット

PMICは採用が上手くいく場合とそうでない場合がはっきり分かれる製品です。

採用する場合のメリット、デメリットをまとめてみました。

メリット

特定のSoCのコンパニオンチップとしてのPMICを採用する場合は、最適化された性能、コスト低減、実装面積の最小化が期待できます。

特定のSoCを用いたシステムに必要な電源管理機能が全て統合されているためです。

PMICのメーカーはSoCの開発段階から電源の設計、評価を行っているため、既に最適化された設計情報を提供してもらえる場合が多いでしょう。

SoCメーカー側からも、PMICの制御に関するサポートを受けられる場合もあります。

デメリット

汎用的に使えるPMICの場合、使わない機能が多くなるほど、コストと実装面積の面で不利になります。

PMICは、全ての機能が統合されている特性上、1箇所にまとまった実装エリアが必要になるため、POL的な配置が難しいこともデメリットになります。

さらに、熱源が一箇所に集中するため、PMIC用の放熱機構が必要になる場合も少なくないでしょう。