【逆トラ】トランジスタを逆接続することの問題点

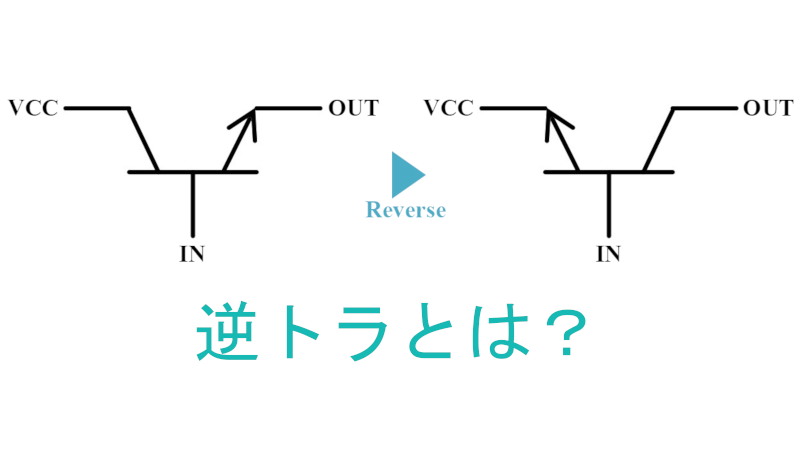

逆トラとは、トランジスタを逆接続することです。

通常は逆接続は禁止されていますが、例外的に使用できる場合や、想定外の動作時に逆トラ動作になってしまうこともあります。

本稿では、トランジスタの逆接続時の動作と問題点について解説していきます。

逆接続時の動作

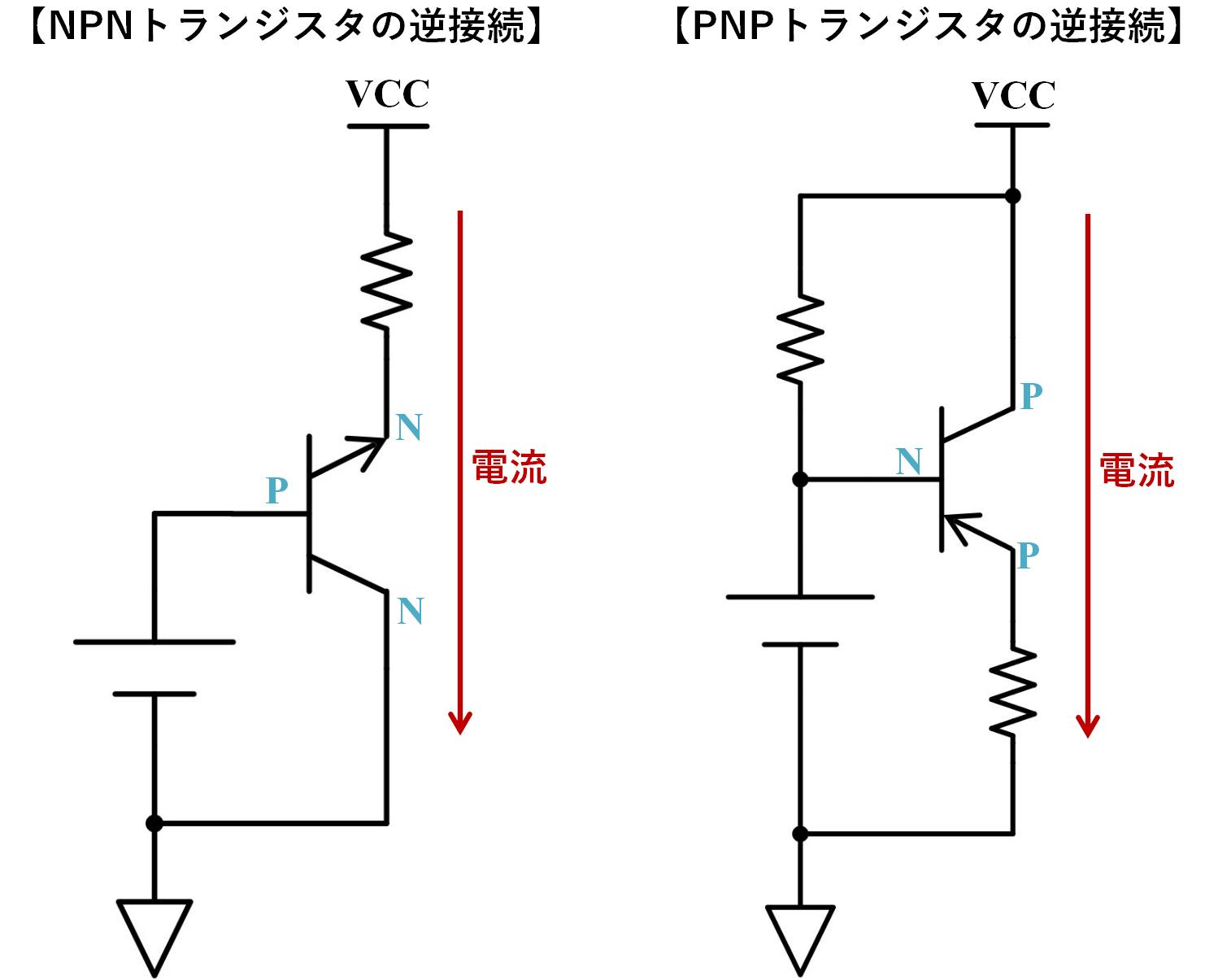

トランジスタの逆接続の例は以下のようなものです。

実は、逆接続しても正常な接続と同様にオン・オフできてしまいます。

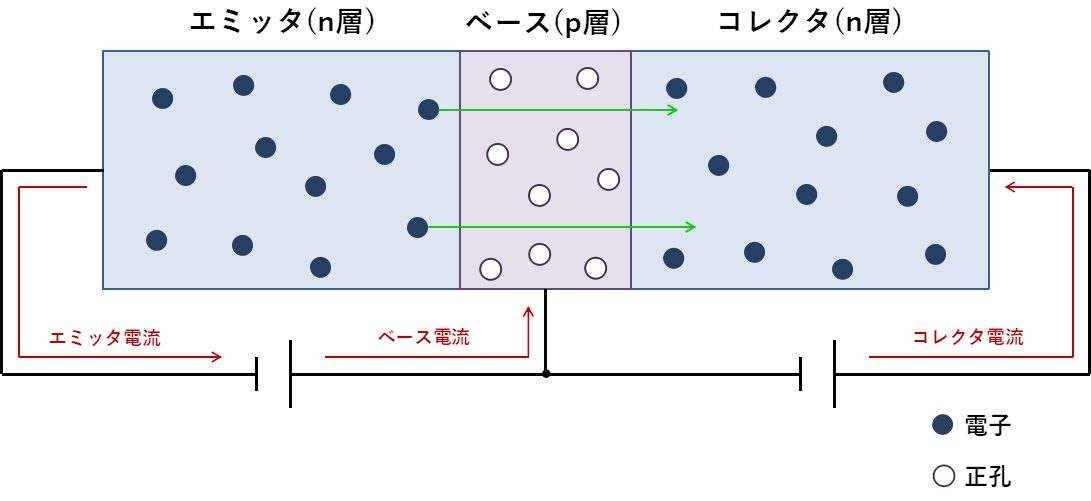

NPNの場合で考えてみましょう。

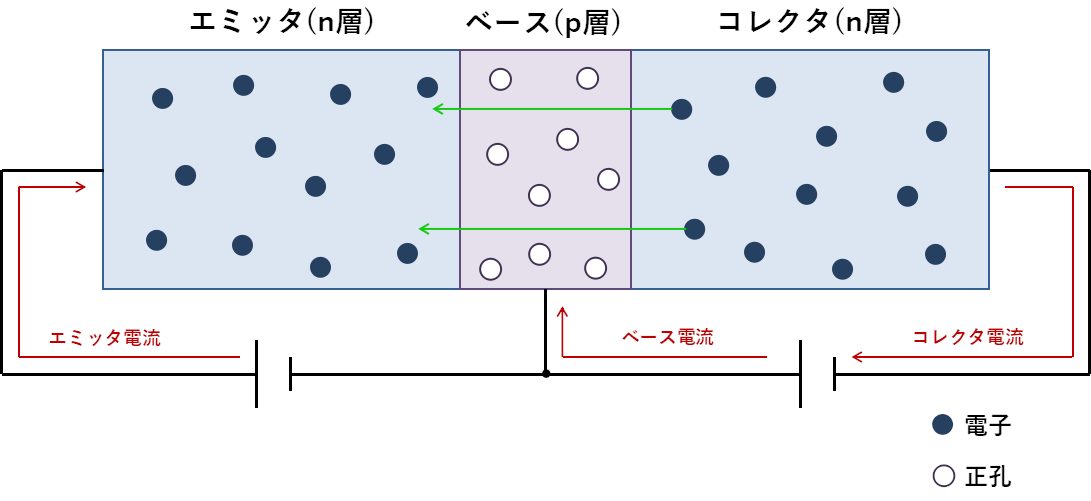

正常な接続では、下図のような電子、電流の動きになります。

これを逆接続しても、PN接合の関係性は変わらないので、エミッタからコレクタに電流が流れることになります。

ただし、基本的には推奨される使い方ではないので、次のような問題が起こります。

逆接続時の問題点

バイポーラトランジスタでは、hFEを高くするためにエミッタの不純物濃度を高くし、コレクタの不純物濃度を低くしています。

したがって、逆接続した場合には、

- hFEが低くなる

- 耐圧が下がり最悪破壊する

といったことが起こります。

想定外の逆トラ動作

トランジスタを逆接続して使うつもりはなくても、想定外の動作で電圧関係が逆転してしまうことがあります。

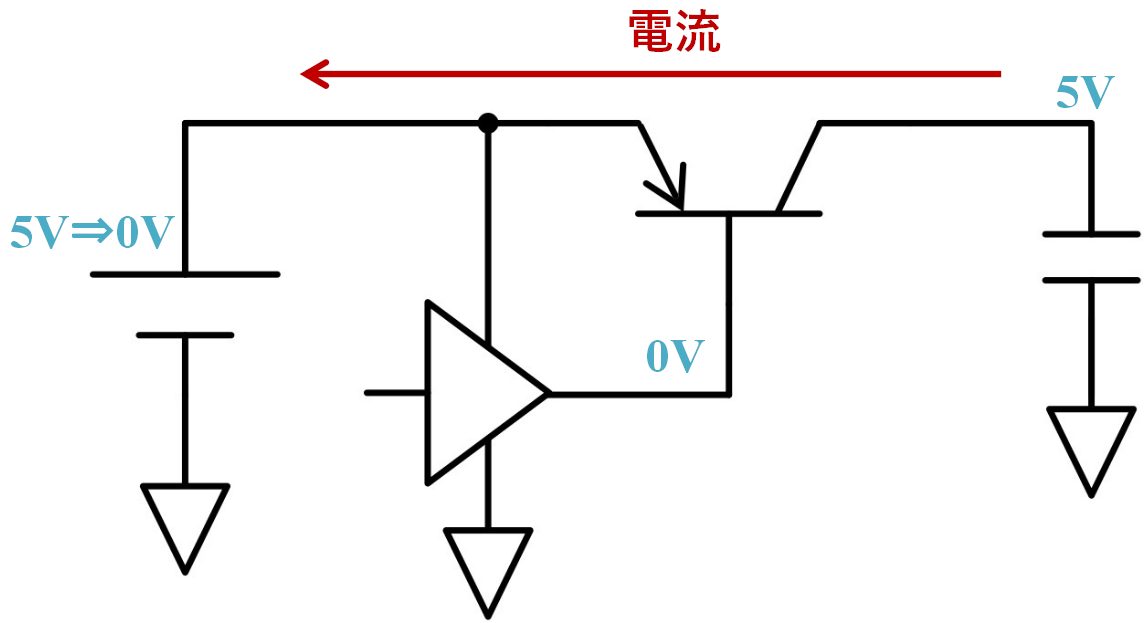

よくあるのが、コンデンサの電圧残りによって起こる逆トラです。

電源をオフしても、出力側の負荷電流が少なければコンデンサに電圧が残ったままになります。

このとき、PNPトランジスタは逆接続状態となり、出力側から入力側へ電流が逆流することになります。

動作検証する際には、通常動作だけではなく、システムのオン⇔オフ切り替わり時や異常状態においても、電圧関係が逆転することがないか確認する必要があります。

Analogistaでは、電子回路の基礎から学習できるセミナー動画を作成しました。

電子の動きをアニメーションを使って解説したり、シミュレーションを使って回路動作を説明し、直感的に理解しやすい内容としています。

これから電子回路を学ぶ必要がある社会人の方、趣味で電子工作を始めたい方におすすめの講座になっています。