A級、B級、C級、D級アンプの違い

A級~D級アンプの違いをまとめました。

| クラス | 回路図 | 効率 | 歪み | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| A級 |  |

~50% | ○ | 一般増幅回路 オーディオ |

| B級 |  |

~78% | × | 一般増幅回路 オーディオ |

| AB級 |  |

~78% | ○ | 一般増幅回路 オーディオ |

| C級 |  |

~90% | × | 高周波回路 |

| D級 |  |

~90% | × | オーディオ |

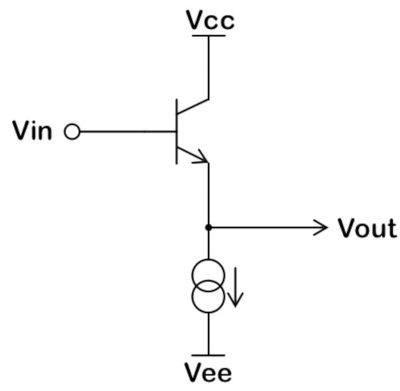

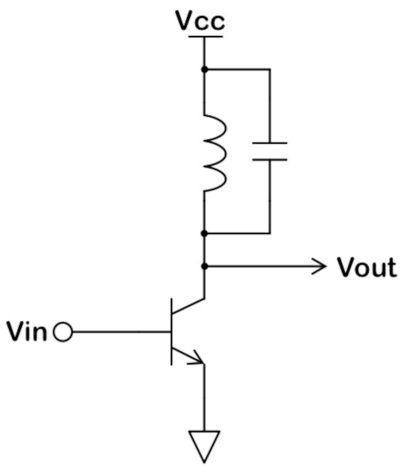

A級アンプ

増幅素子が1つであり、常にバイアス電流が流れているため歪みが小さいので、高音質を求めるオーディオアンプで使われます。

反面、効率が悪いのがデメリットになります。

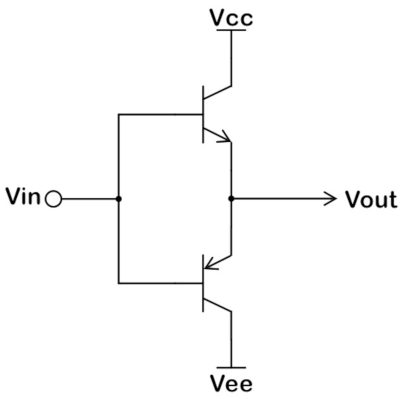

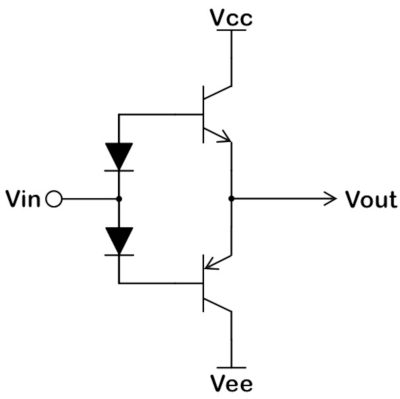

B級アンプ、AB級アンプ

2つの増幅素子を使ってプッシュプルで動作させます。

A級アンプより効率は良くなりますが、2つの増幅素子の切り替わりでクロスオーバー歪みが発生します。

歪みを改善したのがAB級アンプで、A級アンプとB級アンプの中間のような動作をします。

C級アンプ

増幅素子を入力信号の半周期以下のサイクルで導通させる方式です。

歪みが大きいのですが、効率が良くなります。

オーディオでは使われず、高周波回路で使用されます。

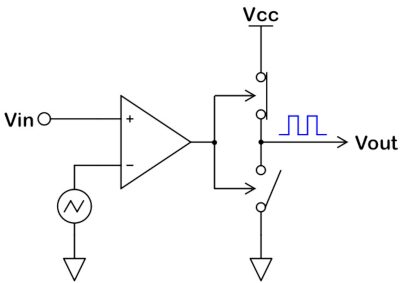

D級アンプ

スイッチングアンプ、デジタルアンプとも呼ばれる方式です。

オーディオ信号より十分高い周波数でデジタル化したPWM信号を生成、これをフィルタリングしてアナログ信号に戻します。

90%以上の高効率も可能ですが、高周波ノイズが発生するというデメリットがあります。