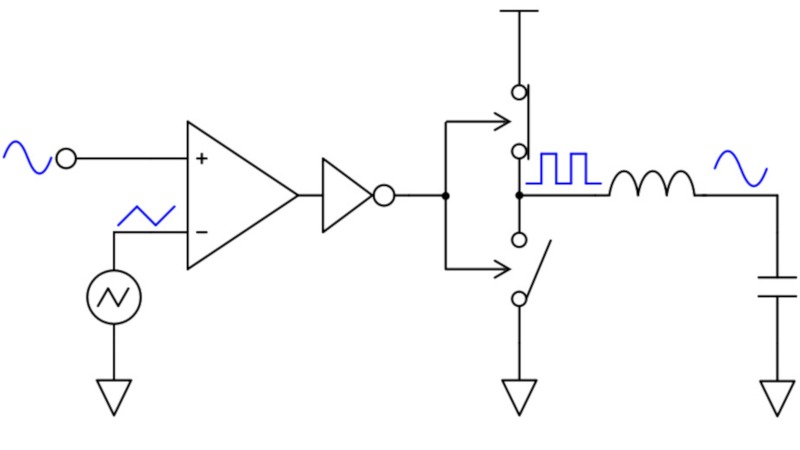

D級アンプの回路と動作原理

D級アンプとは、スイッチング動作により矩形波を生成し、入力信号レベルに応じてパルス幅を変調して出力する方式です。

スイッチング動作なので効率が良く、90%を超える高効率も可能です。

デジタルアンプ、スイッチングアンプという呼び方もされます。

D級アンプの原理

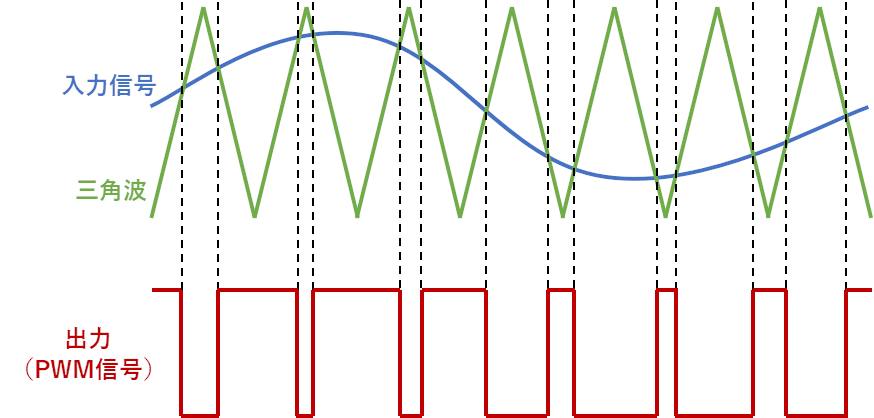

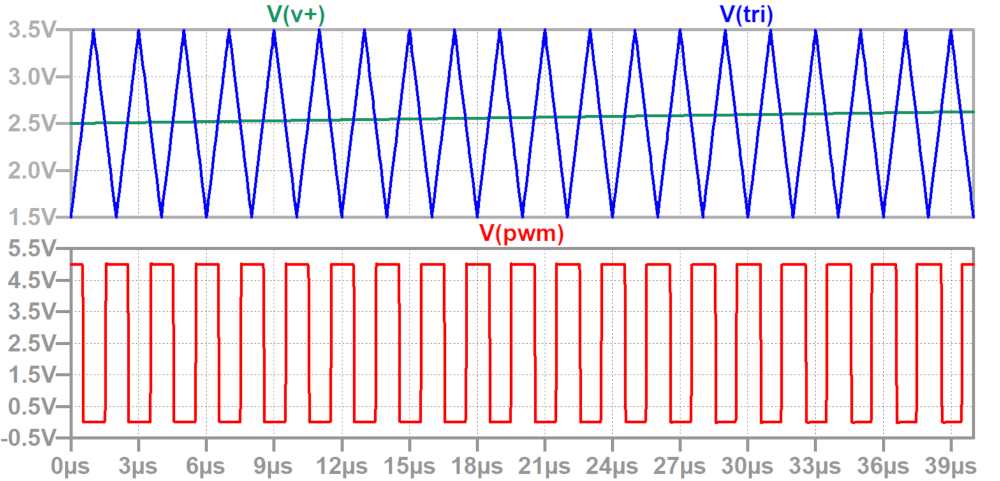

D級アンプは、入力信号と三角波を比較してPWM信号を生成します。

入力信号が三角波より高ければHiを、低ければLoを出力します。

したがって、入力レベルが高い時はHiの期間が長くなり、低ければLoの期間が長くなります。

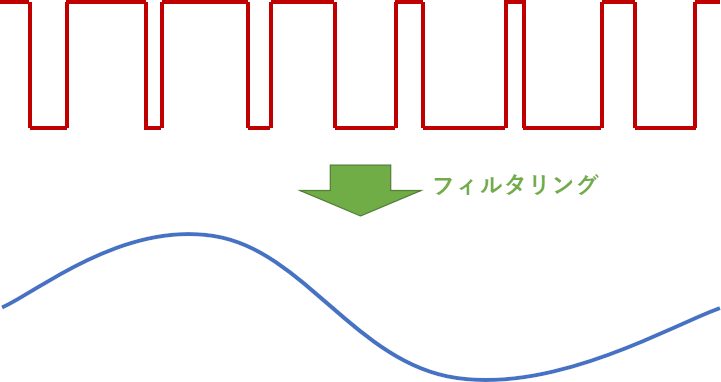

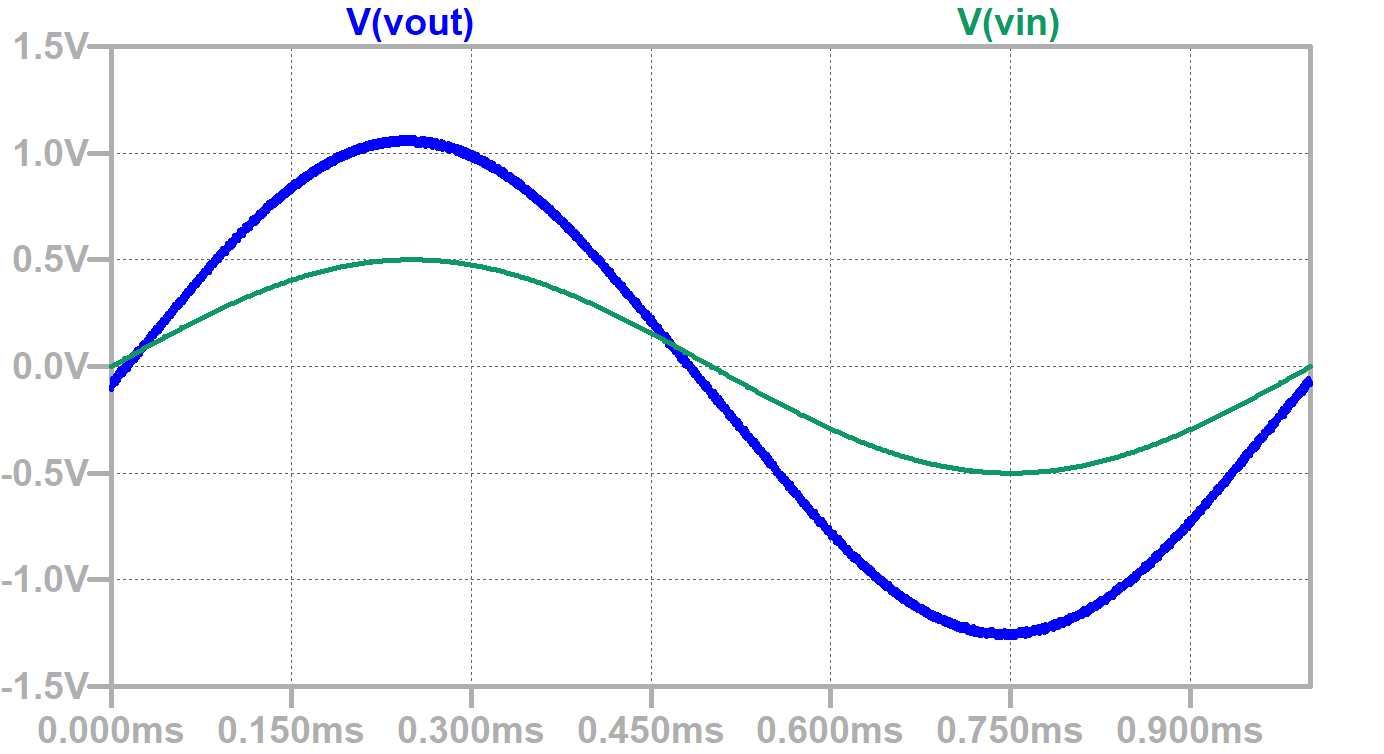

出力されたPWM信号をフィルタ回路で平滑することで入力波形が増幅された信号に変換することができます。

D級アンプの回路と動作波形

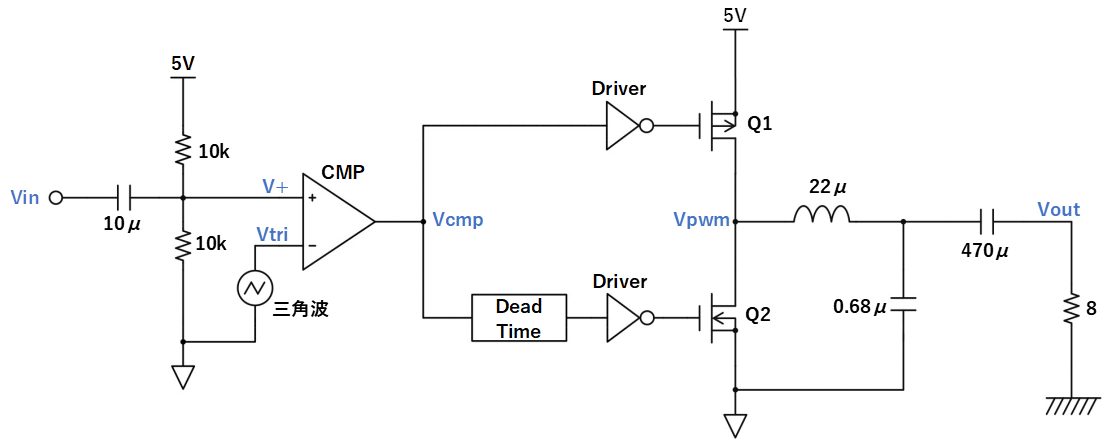

入力信号と三角波はコンパレータによって比較されます。

三角波は積分回路を用いて生成されることもあります。

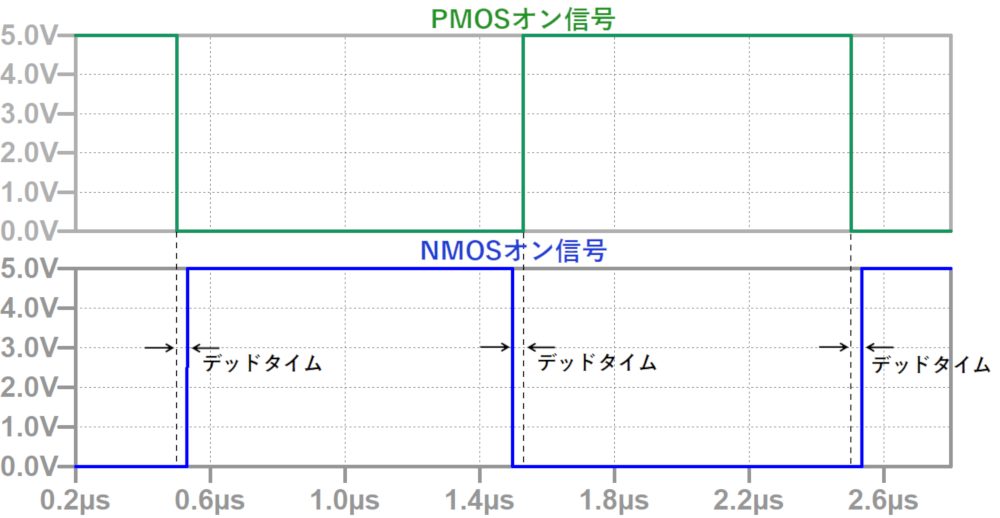

コンパレータの出力信号によってスイッチングFETが交互にオン/オフされることでPWM信号が生成されます。

2つのFETが同時にオンしないようにデッドタイム生成回路が途中に付与されています。

PWM信号をLCフィルタで平滑化することで、入力波形が増幅された信号となります。

D級アンプの増幅率

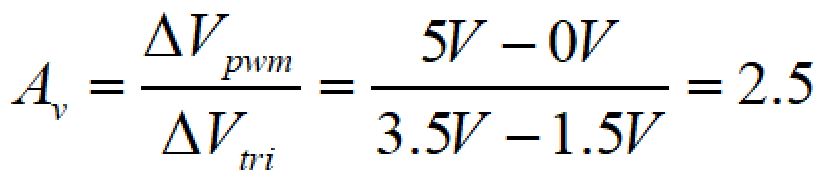

D級アンプの増幅率は三角波の振幅と電源電圧で決まります。

前項の例では、三角波は1.5V⇔3.5Vです。

コンパレータの非反転入力端子電圧:V+が1.5Vのとき、DUTYは0%でVpwmが0Vとなります。

V+が3.5VのときはDUTY=100%でVpwmが5Vとなります。

したがって、増幅率は、

となります。