レベルシフト回路の必要性と動作原理

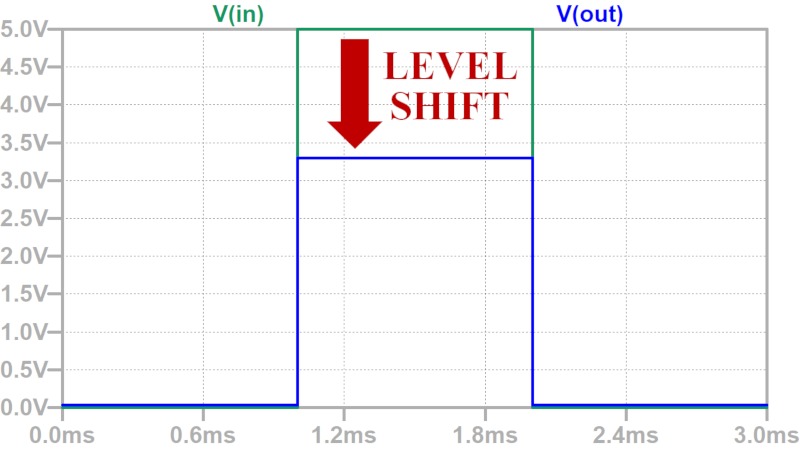

レベルシフト回路とは、クロックなどのデジタル信号のHiレベルを変換する回路です。

信号の出力側デバイスの電源電圧と受け側の電源電圧が異なる場合に、Hiレベルと電源電圧を合わせるために用いられます。

本稿では、レベルシフト回路の用途と回路例について解説していきます。

レベルシフト回路の用途

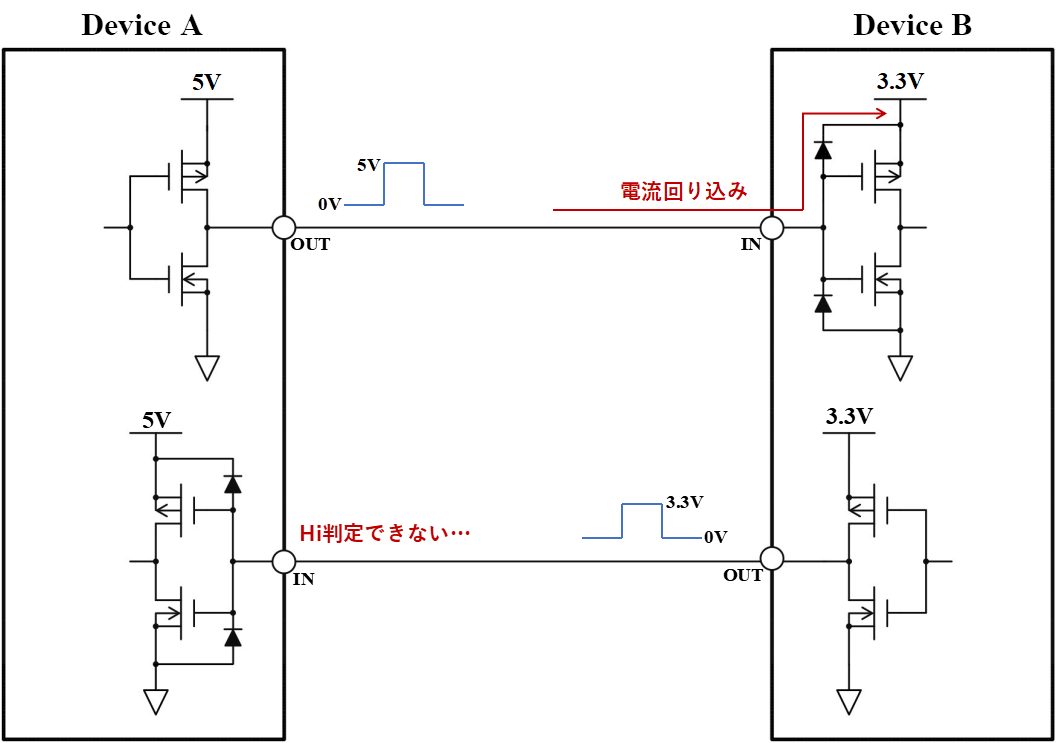

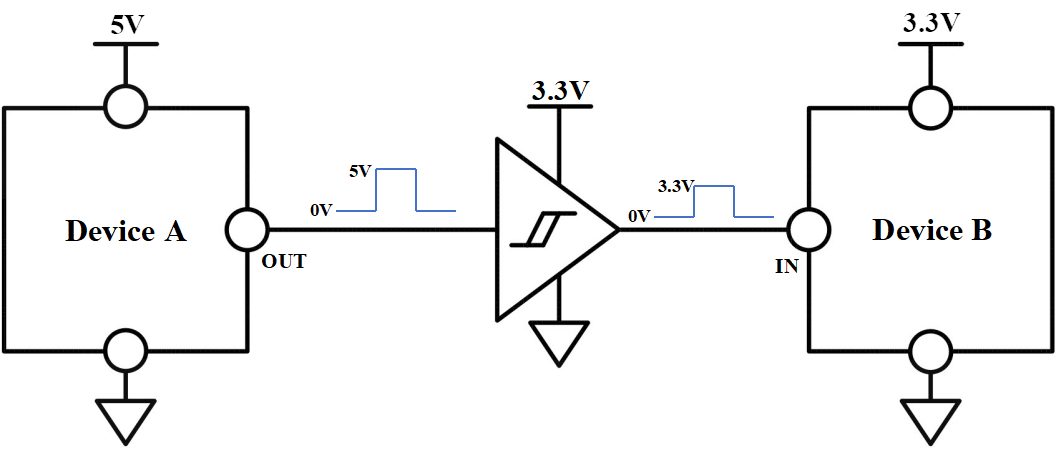

電源電圧が5Vのデバイスと電源電圧が3.3Vのデバイス間の通信を考えます。

デバイスAの出力Hiレベルは5Vなので、デバイスBにそのまま入力すると、デバイスBの電源側に電流が回り込み誤動作の原因になったり、最悪破壊する可能性があります。

逆に、デバイスBからデバイスAへ信号を送る場合は、そのまま入力するとHiレベルを確定できない可能性があります。

CMOS ICのよくある閾値は0.7×VCCとなっており、5V電源の場合は3.5Vとなり、3.3VのHi電圧では不足するためです。

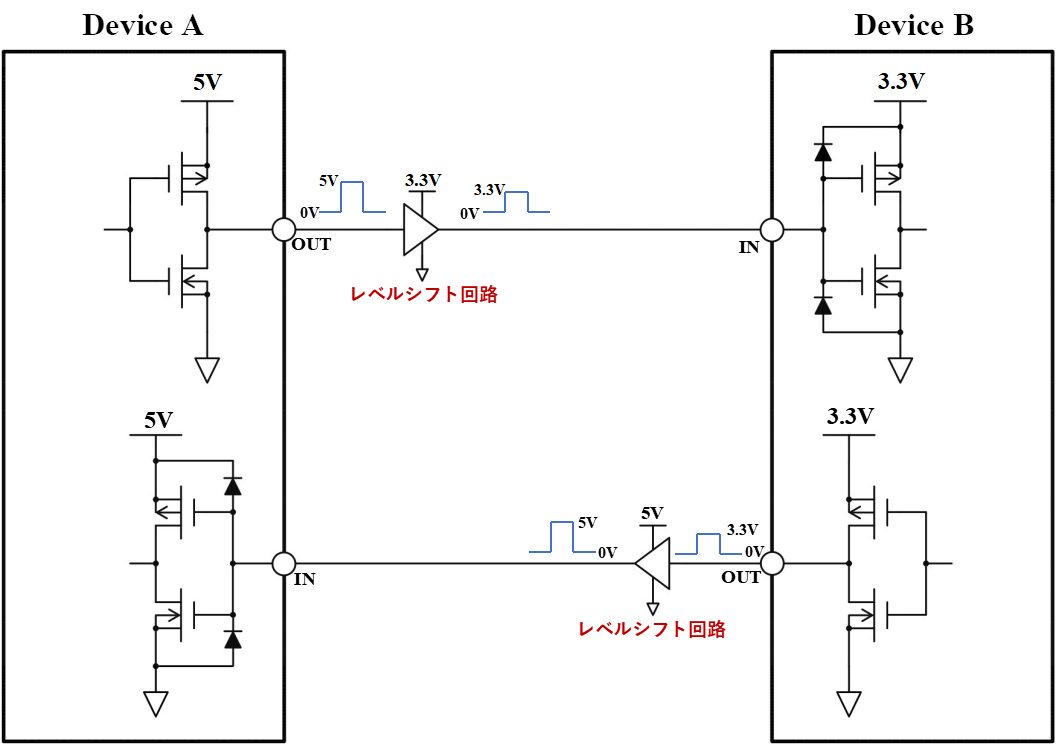

両デバイスの間にレベルシフト回路を設置することで、0V-5Vの信号を0V-3.3Vの信号に変換してデバイスBに入力することで上記問題を防ぐことができます。

逆も同様で、0V-3.3Vの信号を0V-5Vに変換して入力することで、確実にHiレベルを確定することができるようになります。

レベルシフト回路の種類

レベルシフト回路には、アナログ回路で構成したものやロジックICを使ったものなど、いくつかの方式があります。

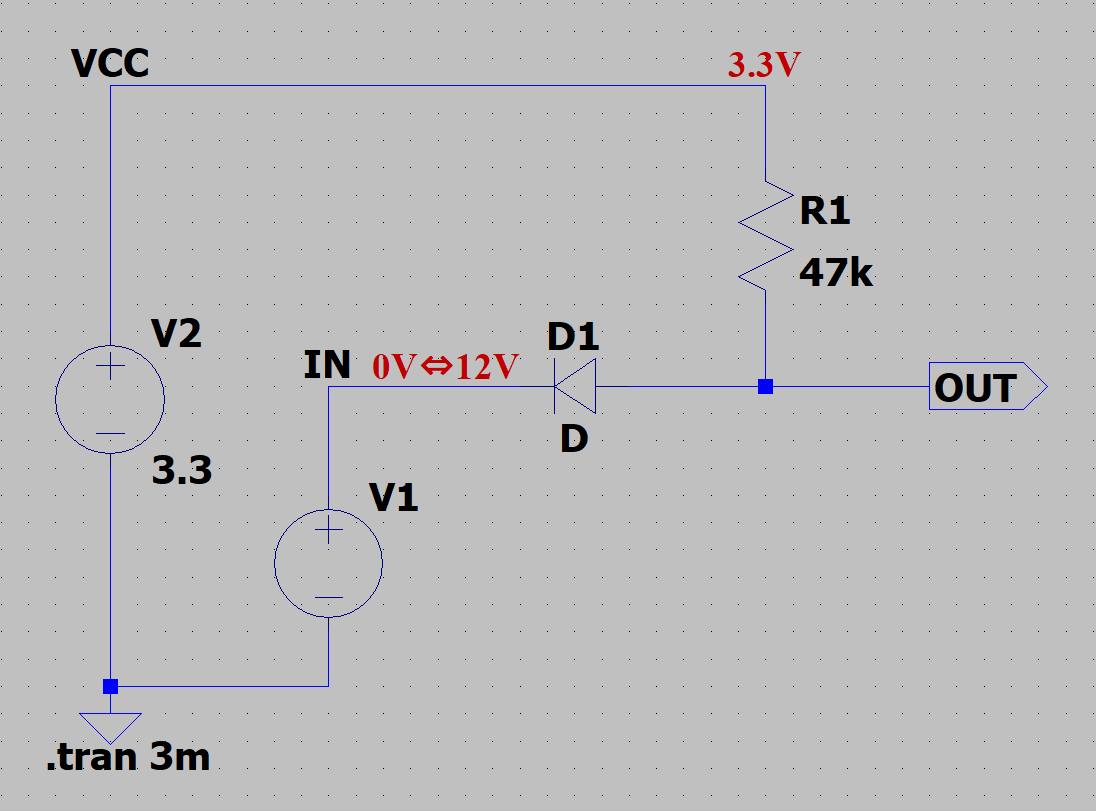

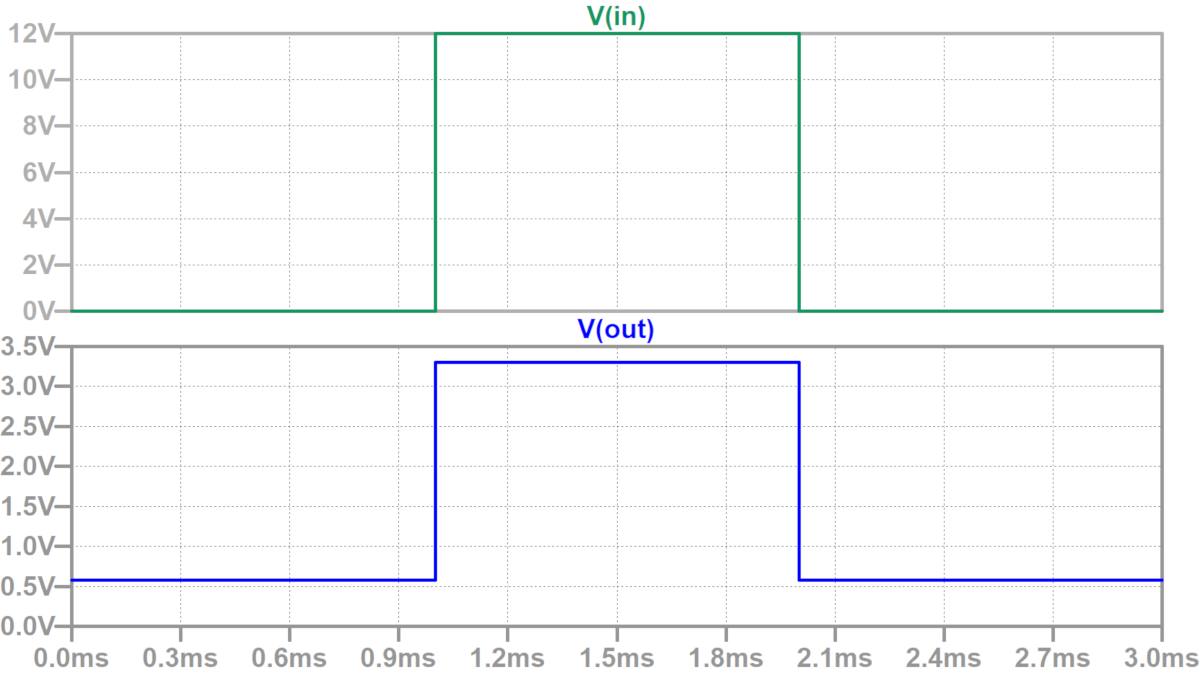

ダイオードを使ったレベルシフト回路

Hiレベルの高い信号の電圧を下げる時に使われる回路です。

ダイオード1つだけで構成できるので簡単なのと、信号が反転しないのがメリットです。

LoレベルがダイオードのVF分浮いてしまうのがデメリットになります。

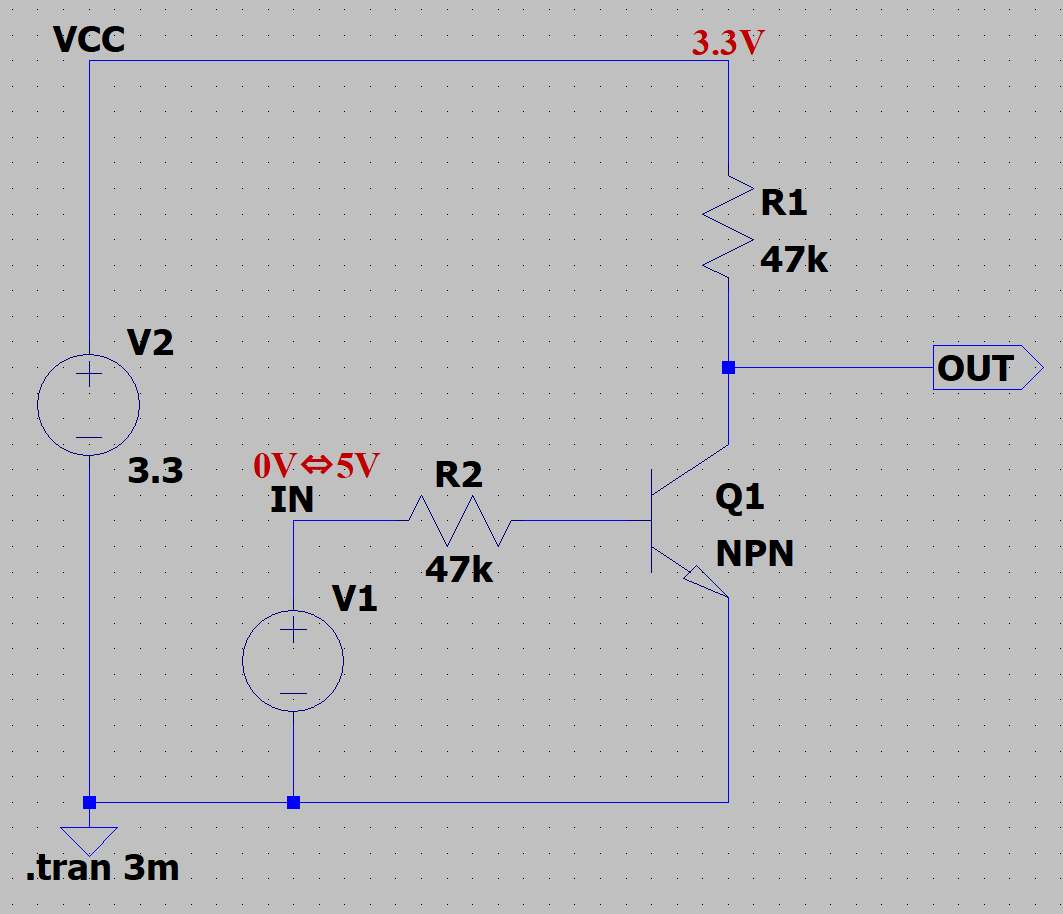

トランジスタを使ったレベルシフト

NPNトランジスタのエミッタ接地、またはNchのCMOSのソース接地を用いた回路です。

最もよく使われるレベルシフト回路です。

信号が反転してしまうので、論理を合わせる場合は2段必要になります。

受け側のデバイスがマイコンであれば、判定する論理を逆にすることで対応できる場合もあります。

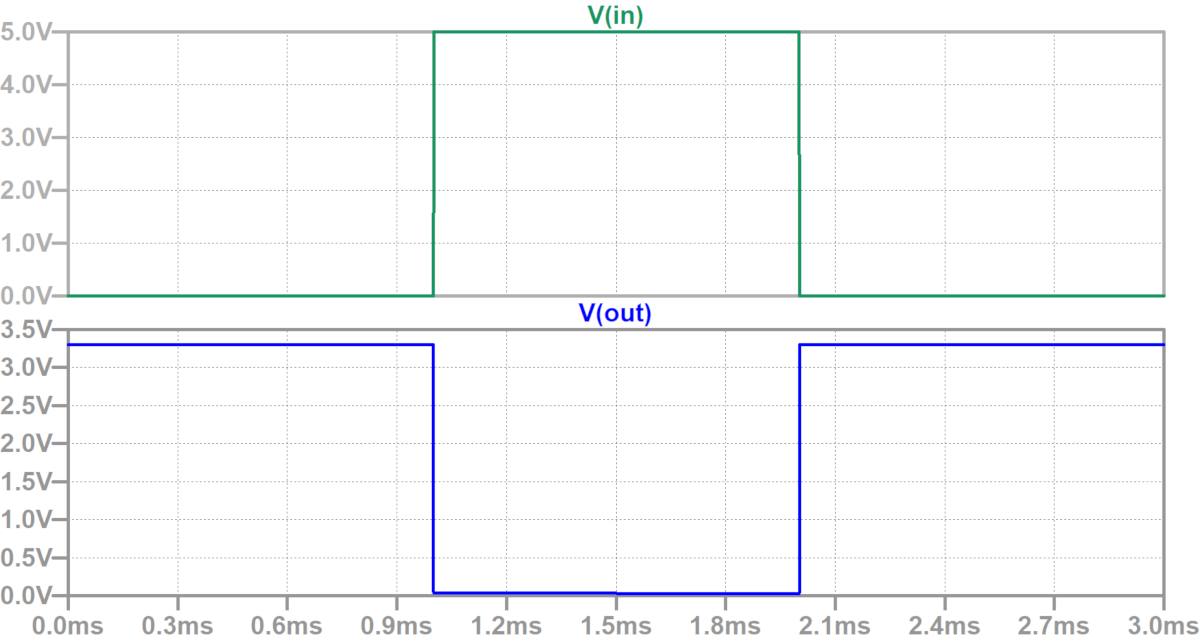

バッファを使ったレベルシフト回路

シュミットバッファを用いた回路です。

使用するシュミットバッファや論理回路は入力トレラントに対応したものを選ぶ必要があります。

入力トレラントとは、電源電圧よりも高い電圧を入力しても電源側への回り込みが起こらないように設計されたものです。

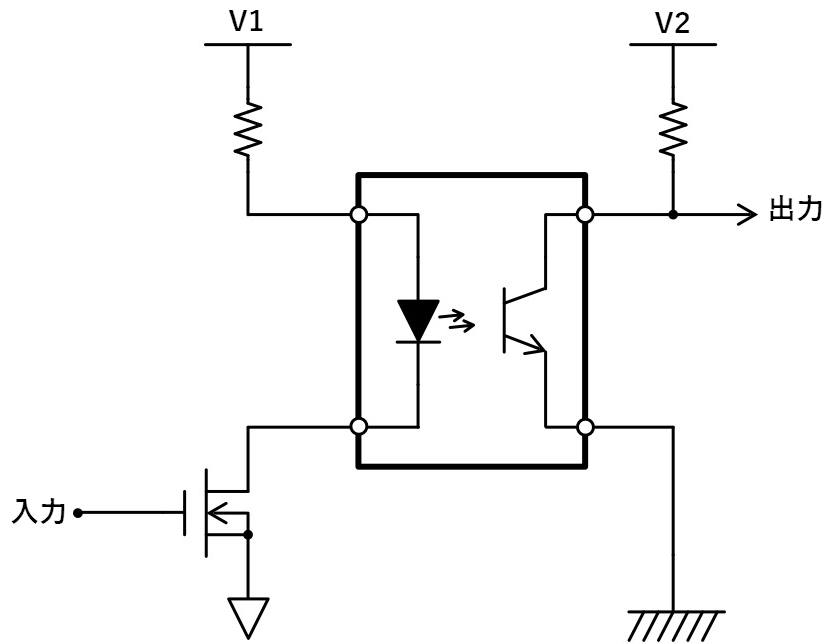

フォトカプラを使ったレベルシフト回路

フォトカプラは、入力と出力を絶縁した状態で信号を伝達することができるデバイスです。

詳しくは以下のページをご参照ください。