能動負荷(アクティブ・ロード)とは?回路と特性について解説

能動負荷とは、電流が一定である非線形抵抗回路で、能動素子(トランジスタ)を使って構成されます。

アクティブ・ロードとも呼ばれます。

抵抗のような受動素子(パッシブ・ロード)との大きな違いは、インピーダンスが非常に大きい(理想的には無限大)であることです。

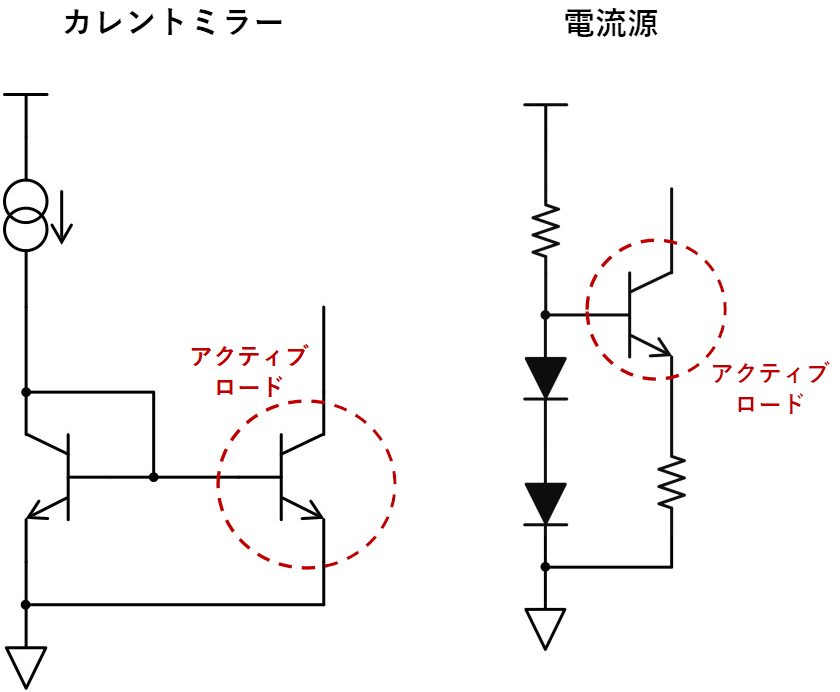

代表的な回路例としては定電流源やカレントミラーが挙げられます。

本稿では、能動負荷の特性と使用するメリットなどを解説していきます。

代表的な回路

能動負荷の代表的な回路には、次のような定電流源やカレントミラーがあります。

アクティブ・ロードの特性

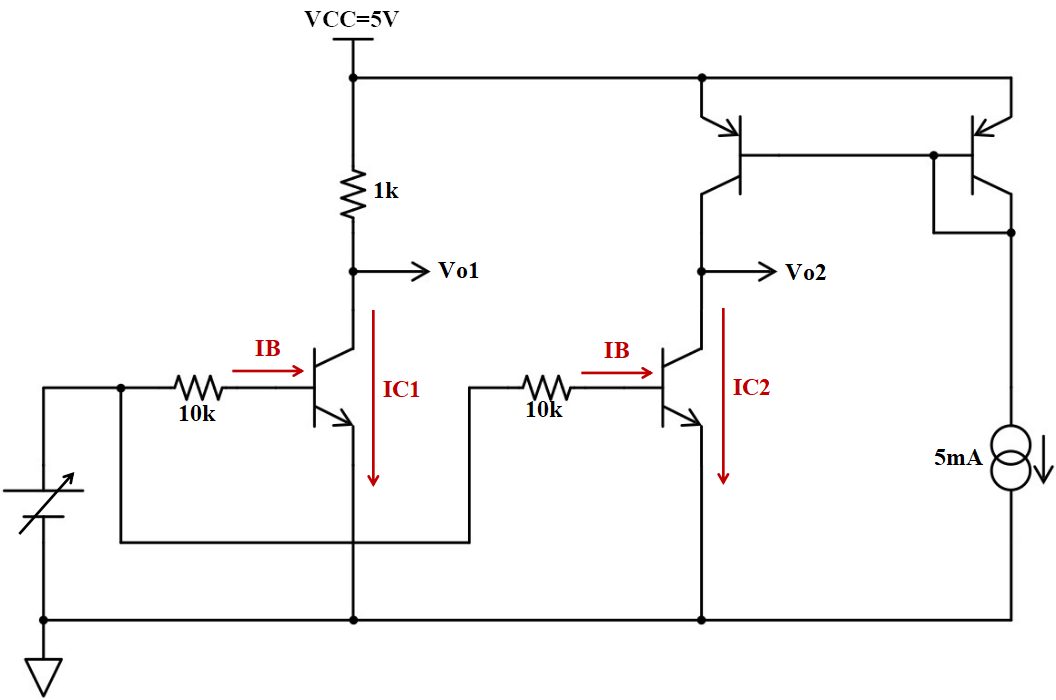

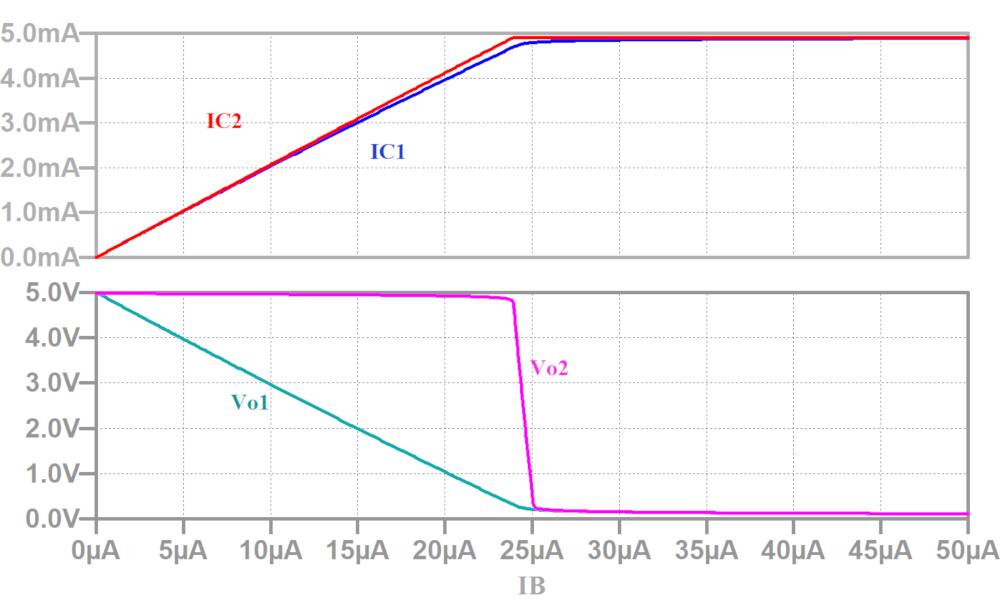

左が抵抗負荷で右が能動負荷です。

横軸をベース電流として、それぞれのコレクタ電流と出力電圧の関係を見てみましょう。

抵抗負荷の場合、コレクタ電流に比例して出力電圧:Vo1が低下していきますが、能動負荷の場合はコレクタ電流が能動負荷の電流に達したところで一気に電圧が低下します。

したがって、能動負荷はコンパレータの出力段などに使うことで、急峻な電圧の切り替わりを得られるというメリットがあります。

増幅率の違い

能動負荷はインピーダンスが非常に高いため、増幅回路で使うことで増幅率を高くすることができます。

エミッタ接地の場合で考えると、増幅率は

で計算できます。

Gmはトランジスタのトランスコンダクタンス、ZLが負荷のインピーダンスです。

インピーダンスが高いほど増幅率が高くなることが分かります。

差動増幅回路の出力にカレントミラー(アクティブ・ロード)が用いられることが多いのは、増幅率を大きくするためです。

Analogistaでは、電子回路の基礎から学習できるセミナー動画を作成しました。

電子の動きをアニメーションを使って解説したり、シミュレーションを使って回路動作を説明し、直感的に理解しやすい内容としています。

これから電子回路を学ぶ必要がある社会人の方、趣味で電子工作を始めたい方におすすめの講座になっています。