コレクタ接地(エミッタフォロワ)回路の特徴と使い方

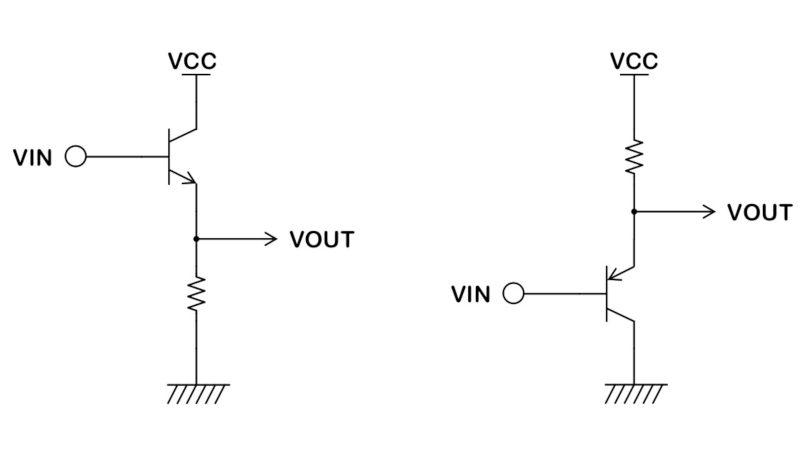

コレクタ接地回路とは、バイポーラトランジスタのコレクタを入出力共通端子とし、ベースを入力、エミッタを出力として使う回路です。

電流増幅率が高く、電圧増幅作用がない(1倍)という特徴を持ちます。

出力(エミッタ)が入力電圧に追従することから、エミッタフォロワとも呼ばれます。

本稿では、コレクタ接地回路の特徴や使い方、計算方法について解説していきます。

特徴

コレクタ接地回路の入出力の特徴をまとめると以下のようになります。

| 入力インピーダンス | 高い |

|---|---|

| 出力インピーダンス | 低い |

| 電圧増幅率 | 1倍 |

| 電流増幅率 | 高い |

| 出力の位相 | 同相 |

| 高周波特性 | 良い |

入力インピーダンスが高く、出力インピーダンスが低いので、インピーダンス変換回路として使われます。

コレクタ接地の用途

コレクタ接地を使った代表的な回路例を紹介します。

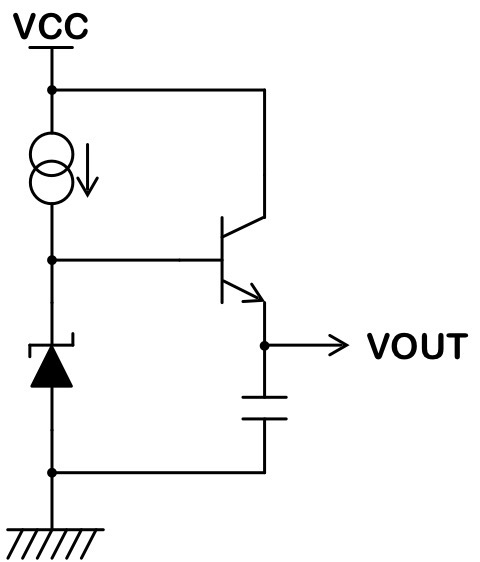

電源回路

ツェナーダイオードなどで作った定電圧源を入力とし、エミッタフォロワで出力します。

ツェナーダイオードだけだとインピーダンスが高いため、出力電流が増えると電圧が低下していまいます。

コレクタ接地を使うことで低インピーダンス出力に変換し、大きな電流を出力しても電圧が低下しないようにすることができます。

出力段

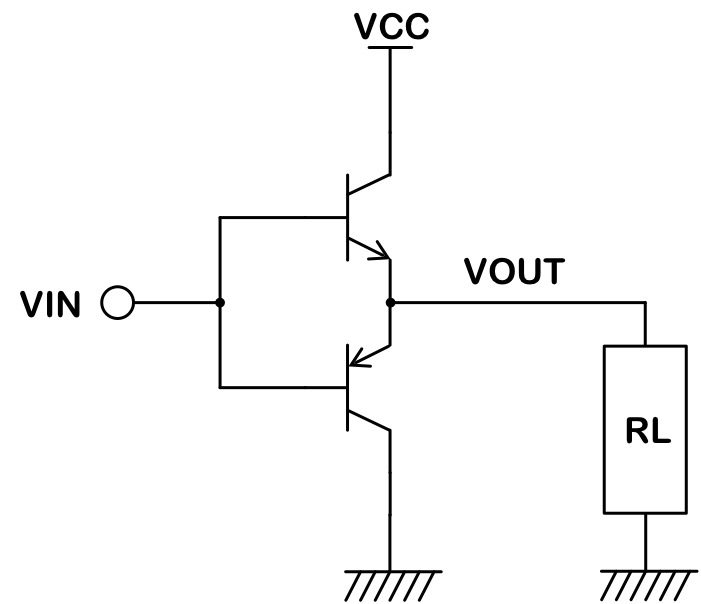

NPN、PNPをコレクタ接地し、エミッタを接続したプッシュプル回路です。

ドライバ回路やオペアンプの出力段でよく使われます。

スピーカーなど、インピーダンスが低い負荷を駆動させることができます。

インピーダンスの求め方

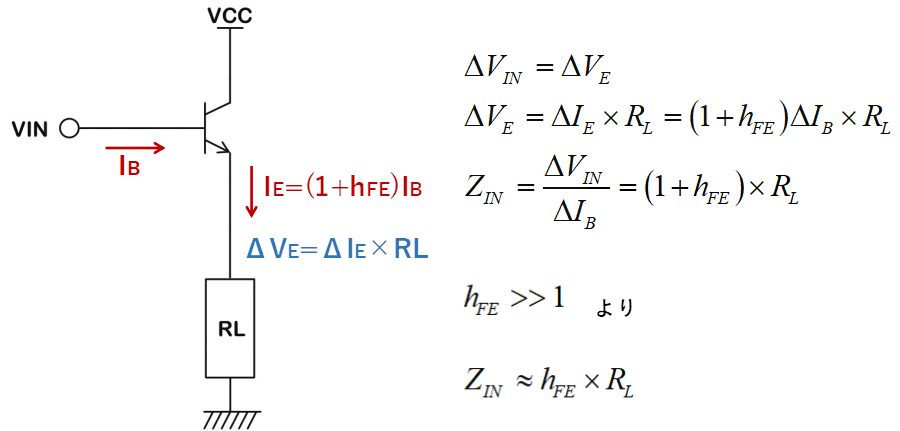

入力インピーダンスの計算方法

入力インピーダンスには、負荷:RLのhFE倍の値が見えます。

コレクタ接地の電圧増幅率は1倍なので、入力(ベース)の電圧変動量と出力(エミッタ)の出力変動量は等しくなります。

出力の変動量の計算式から、入力インピーダンスの計算式を導出することができます。

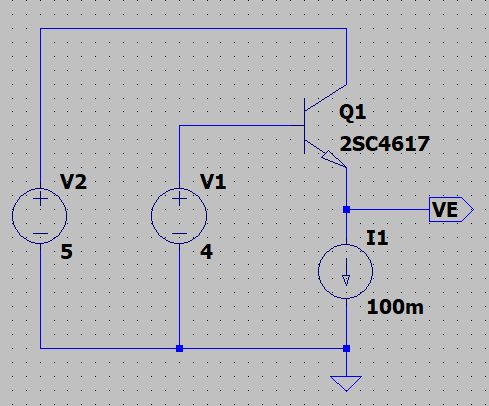

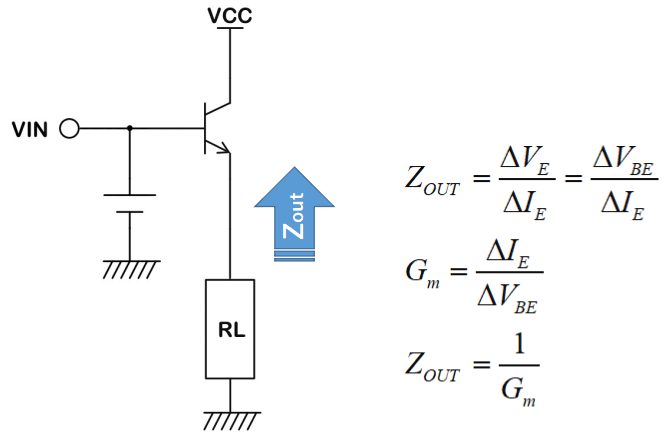

出力インピーダンスの計算方法

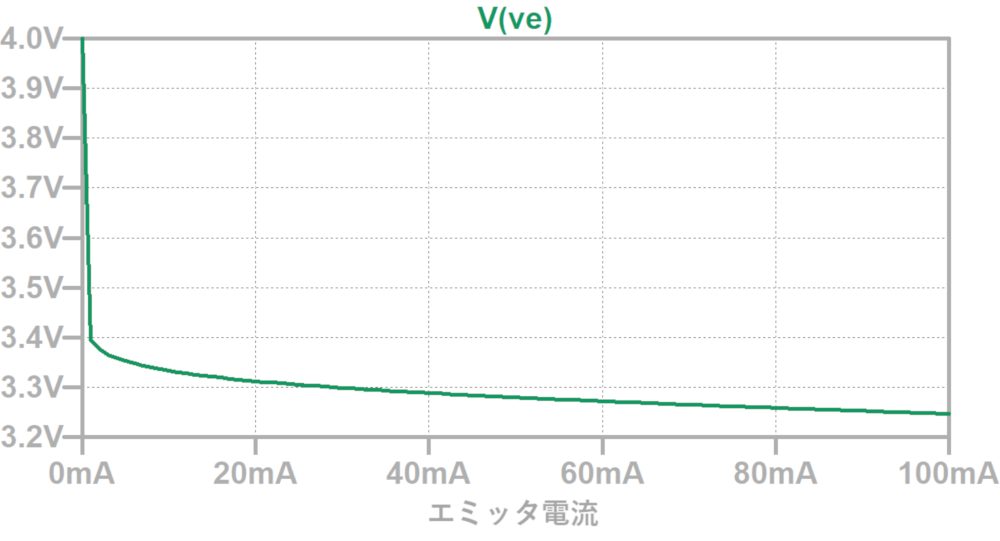

出力インピーダンスは出力電流の変動量に対する出力電圧の変動量の比で決まります。

ベースの電圧を固定して負荷電流をスイープさせると、わずかな出力変動が見られます。

この傾きが出力インピーダンスです。

言い換えると、エミッタ電流によるVBEの変動幅が出力インピーダンスということになります。

したがって、出力インピーダンスは1/Gmで計算することができます。

増幅回路の設計方法

スピーカー駆動などで使われる電流増幅回路の定数選定、計算方法について解説します。

バイアス電圧の計算

エミッタ電圧:VEが取れる電圧範囲は、0V~VCC-VBEまでとなります。

できるだけ大きな振幅を取れるようにするためには、VEの中心値が(VCC-VBE)/2になるように抵抗:R1、R2を選定します。

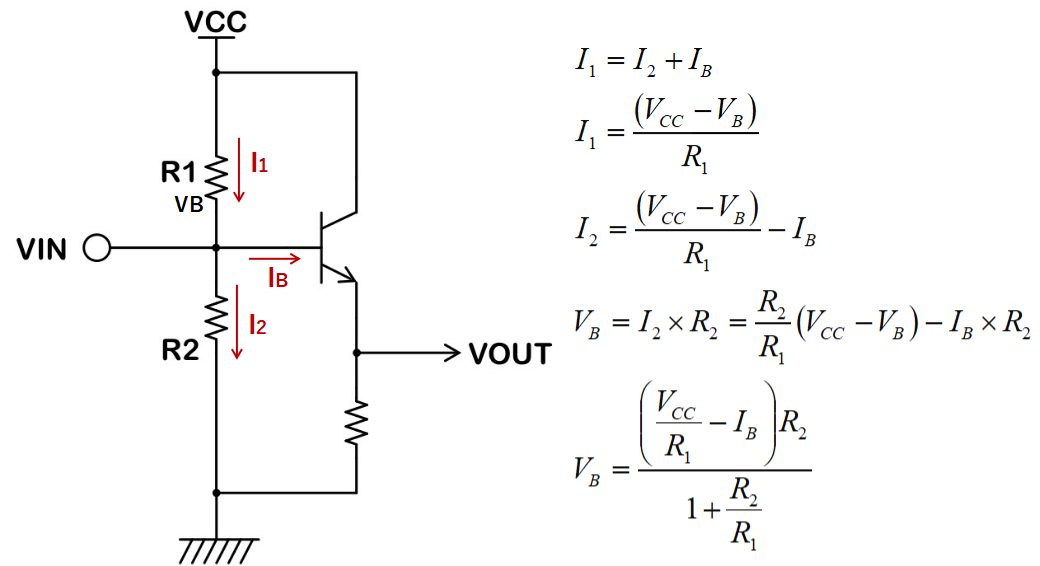

簡易的にはR1とR2の比だけで決めることができますが、ベース電流の影響も考慮して下記のように計算することができます。

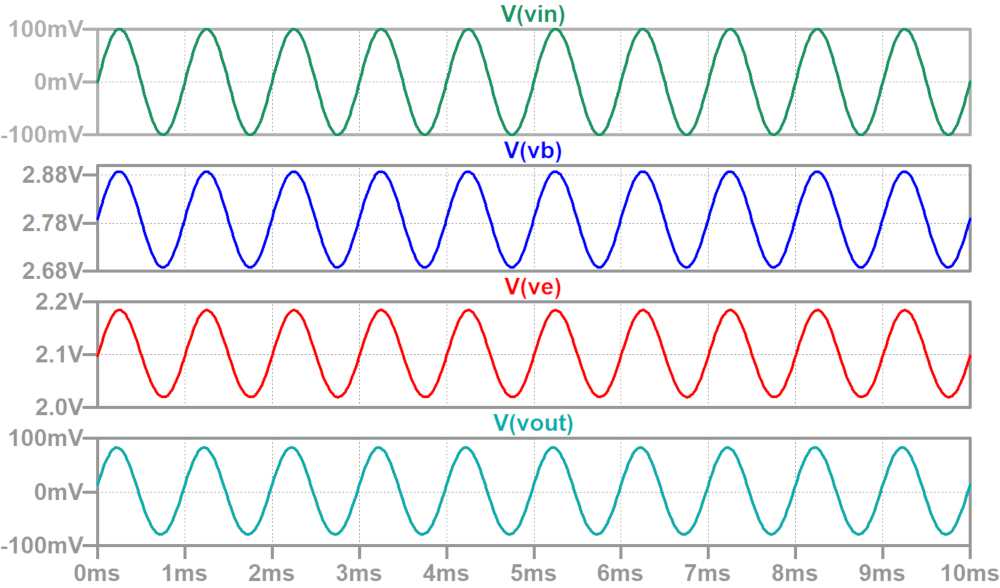

今回はR1=3.3kΩ、R2=4.7kΩ、ベース電流は82uAなので、バイアス電圧は、2.78Vと計算できます。

ベース電流はエミッタ電流のhFE分の1で求めることができます。

VBEは0.68Vなので、エミッタ電圧の中心値はVE=2.1Vとなります。

入力振幅が小さいなら、中心値を上げてトランジスタの損失を抑えることもできます。

エミッタ抵抗の選定

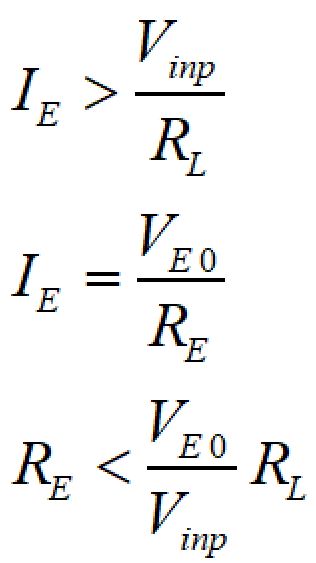

エミッタ抵抗が大きすぎると、ボトム側が潰れたような波形になってしまいます。

これは、エミッタ抵抗でのシンク電流が小さすぎるために起こります。

エミッタ抵抗は負荷に流れる電流波高値以上の電流を流せるように設定する必要があります。

Vinpは入力波形の波高値、RLは負荷の抵抗値、VE0はエミッタ電圧の中心値です。

今回の場合はVinp=100mV、RL=8Ω、VE0=2.1Vなので、エミッタ抵抗は168Ω以下に設定する必要があります。

動作波形

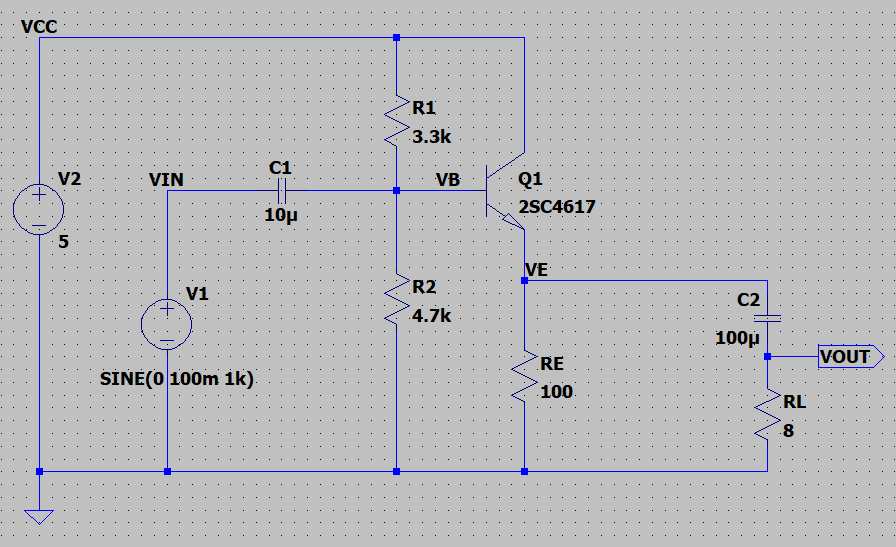

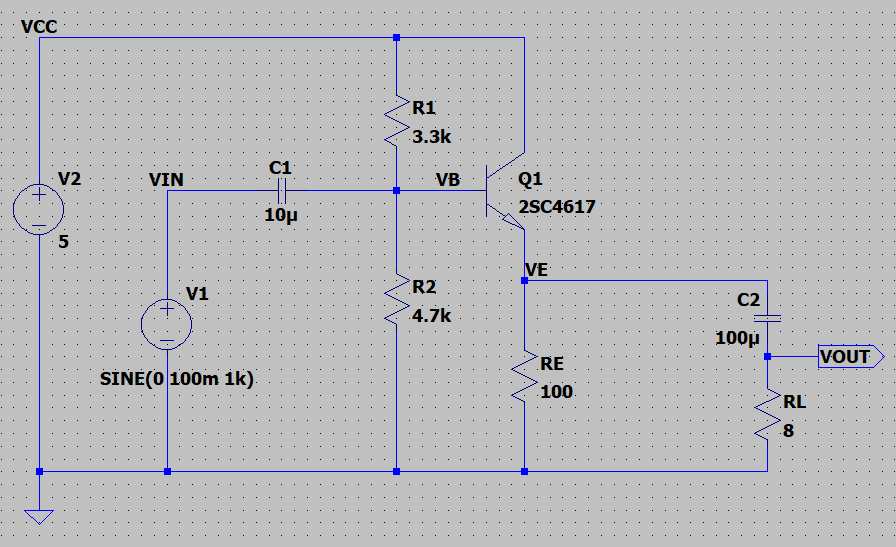

下記の回路図でシミュレーションを行いました。

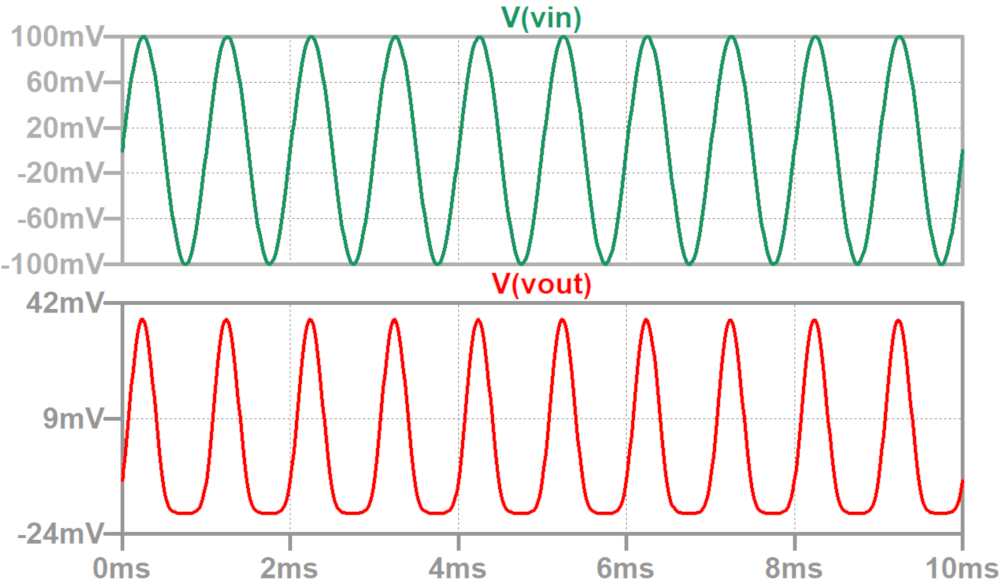

概ね設計通りの動作になっていますが、入力振幅が±100mVに対し、出力振幅が±80mV程度になっています。

これは、トランジスタの出力インピーダンスと、負荷とエミッタ抵抗の合成インピーダンスによる分圧による影響です。

今回の回路では、トランジスタの出力インピーダンスは1.7Ωです。

エミッタ抵抗と負荷抵抗の合成抵抗値は7.4Ωとなるので、分圧比は、

7.4 / ( 1.7 + 7.4 ) = 0.813

となり、シミューレション結果と一致します。

Analogistaでは、電子回路の基礎から学習できるセミナー動画を作成しました。

電子の動きをアニメーションを使って解説したり、シミュレーションを使って回路動作を説明し、直感的に理解しやすい内容としています。

これから電子回路を学ぶ必要がある社会人の方、趣味で電子工作を始めたい方におすすめの講座になっています。