サイリスタの仕組みと使い方

サイリスタとは、ゲートに印加された電流をトリガーとしてアノードからカソード側へ電流を流す半導体素子です。

トランジスタと違い、一度ゲートへ電流が印加されるとゲート電流を遮断してもアノードからカソードへ電流が流れ続けるのが特徴です。

SCR(Silicon Controlled Rectifier)とも呼ばれます。

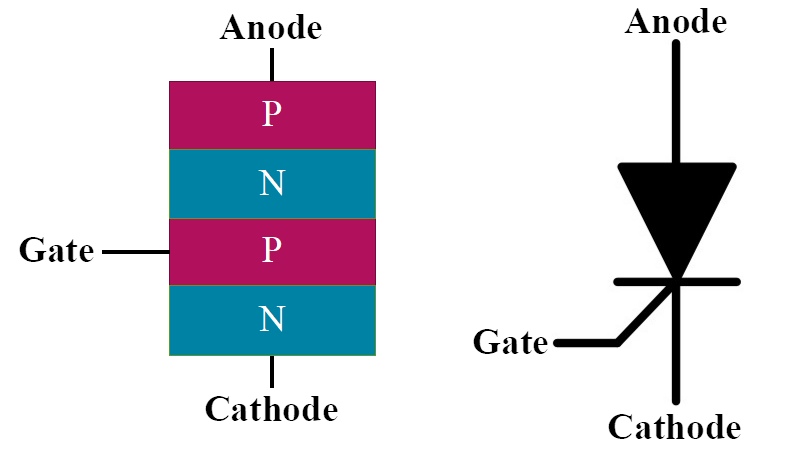

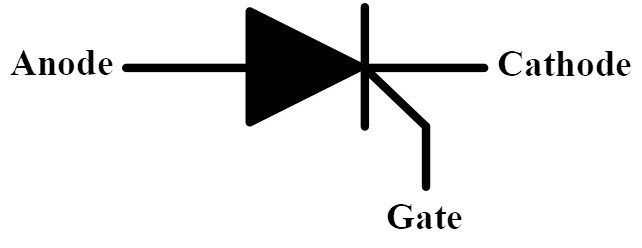

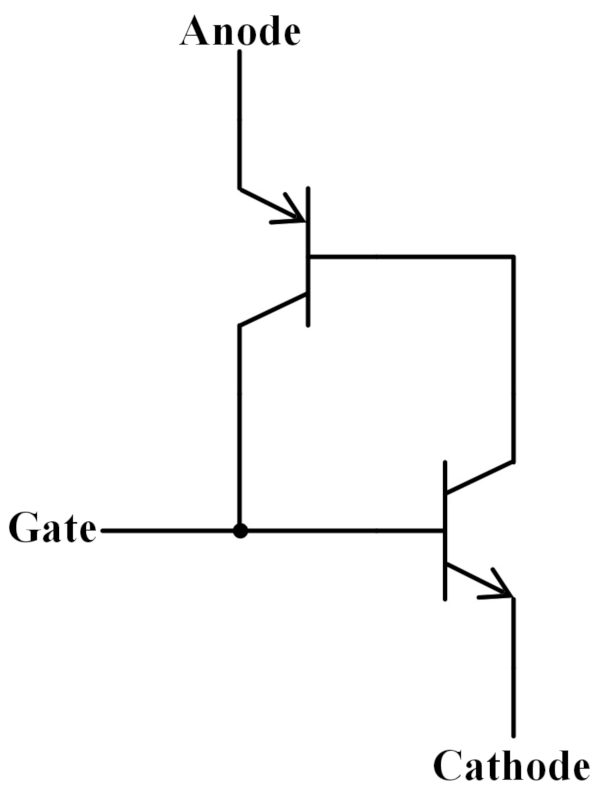

サイリスタの回路記号

サイリスタは、ダイオードにゲート端子を加えた3端子の回路記号で表されます。

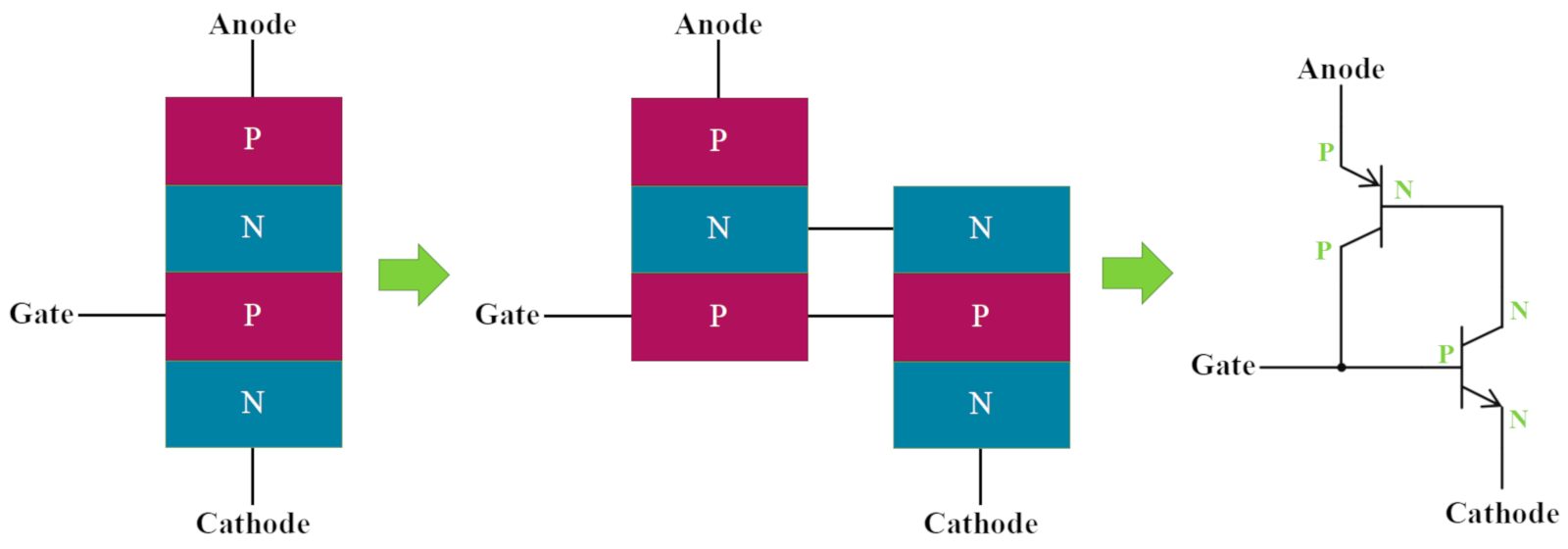

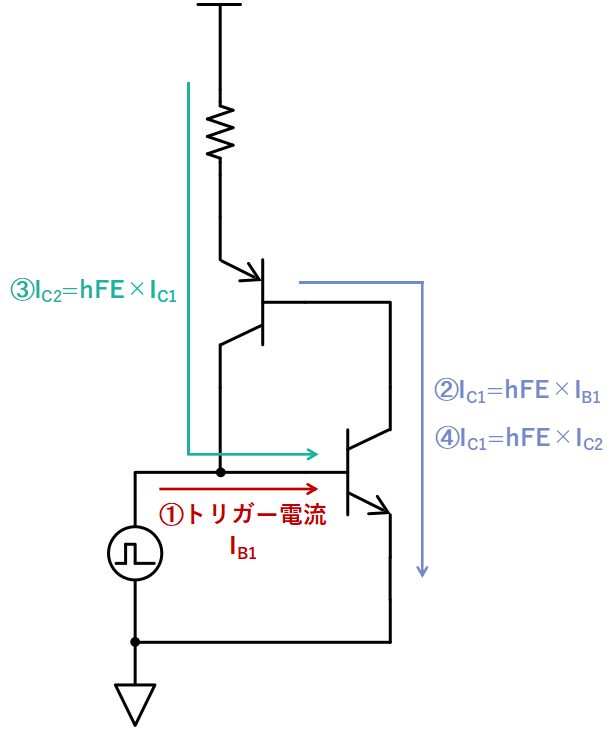

等価回路

サイリスタの等価回路はPNPトランジスタとNPNトランジスタを組み合わせた形で表されます。

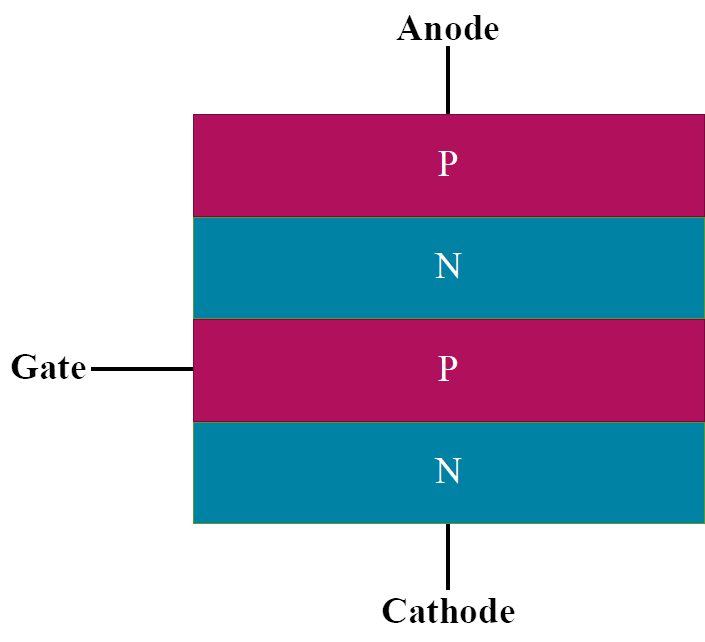

サイリスタの構造・原理

サイリスタはP型-N型-P型-N型の4層構造となっています。

1番目のP型がアノード、最後のN型がカソード、真ん中のN型、P型どちらかがゲートとなります。

Pゲートの場合は電流を流し込めばオンし、Nゲートの場合は電流を引き抜くことでオンします。

等価回路でも示した通り、サイリスタはPNPトランジスタとNPNトランジスタを組み合わせた構造とみなすことができます。

動作原理

ゲートに電圧を印加し、トリガーとなる電流を流し込むとNPNトランジスタがオンします。

NPNトランジスタのコレクタ電流は、PNPトランジスタのベースから電流を引き抜くため、PNPトランジスタがオンします。

PNPトランジスタのコレクタ電流はNPNトランジスタのベースへ流れ込むため、NPNトランジスタの電流はさらに増幅されます。

この動作により、サイリスタは大電流を扱うことができるのです。

また、それぞれのトランジスタのベース電流をサイリスタ内で供給できるため、一度トリガー電流でオンさせてしまえばゲート電流を遮断しても電流を流し続けることができます。

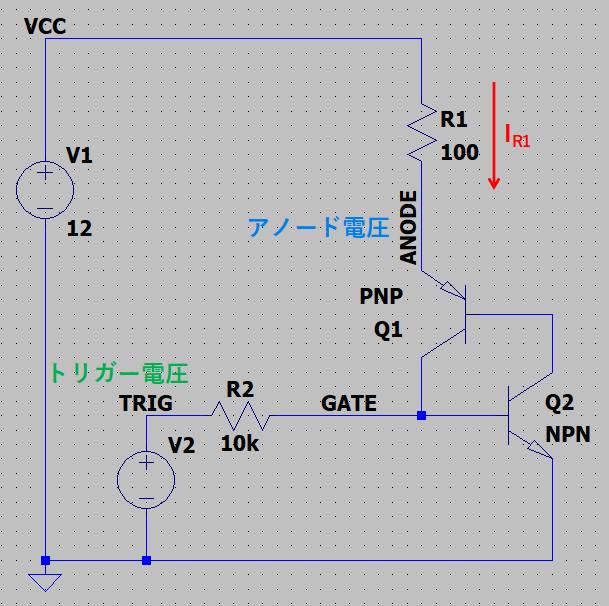

サイリスタの制御方法

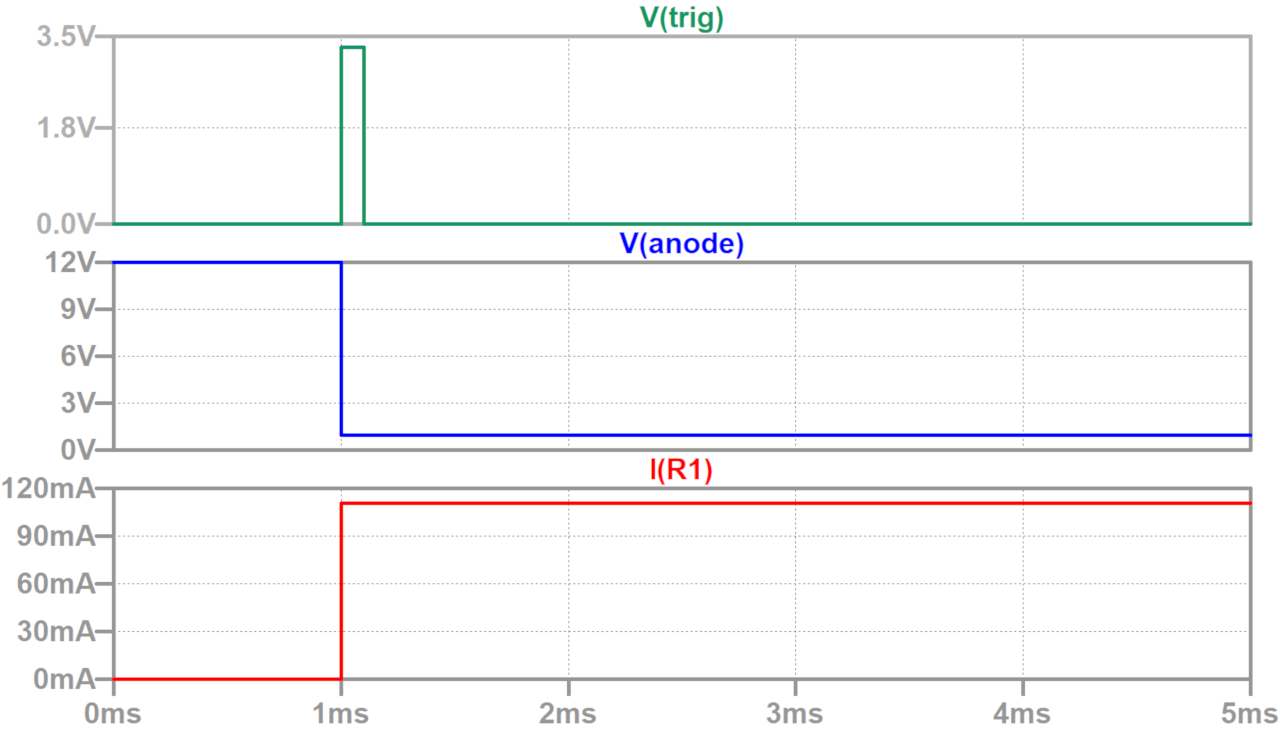

LTspiceで下図のような回路を組んで動作を確認してみます。

ゲートに短いパルス電圧を印加して制御した場合のシミュレーション結果です。

ゲートに電圧が印加されなくなっても電流が流れ続けていることが分かります。

ターンオフさせる方法

一度オンしてしまったサイリスタをオフさせるには、電源を切断するか0Vにするしかありません。

ゲートの電圧(電流)を遮断した後に電源を切断すれば、再び電源を投入してもゲート電圧が印加するまではオフの状態となっています。

サイリスタの用途

サイリスタはインバータやコンバータの整流回路として使われます。

ダイオードの整流回路の違いは、サイリスタは導通するタイミングをゲート端子によって制御できることです。

これを位相制御といいます。

サイリスタ位相制御とは

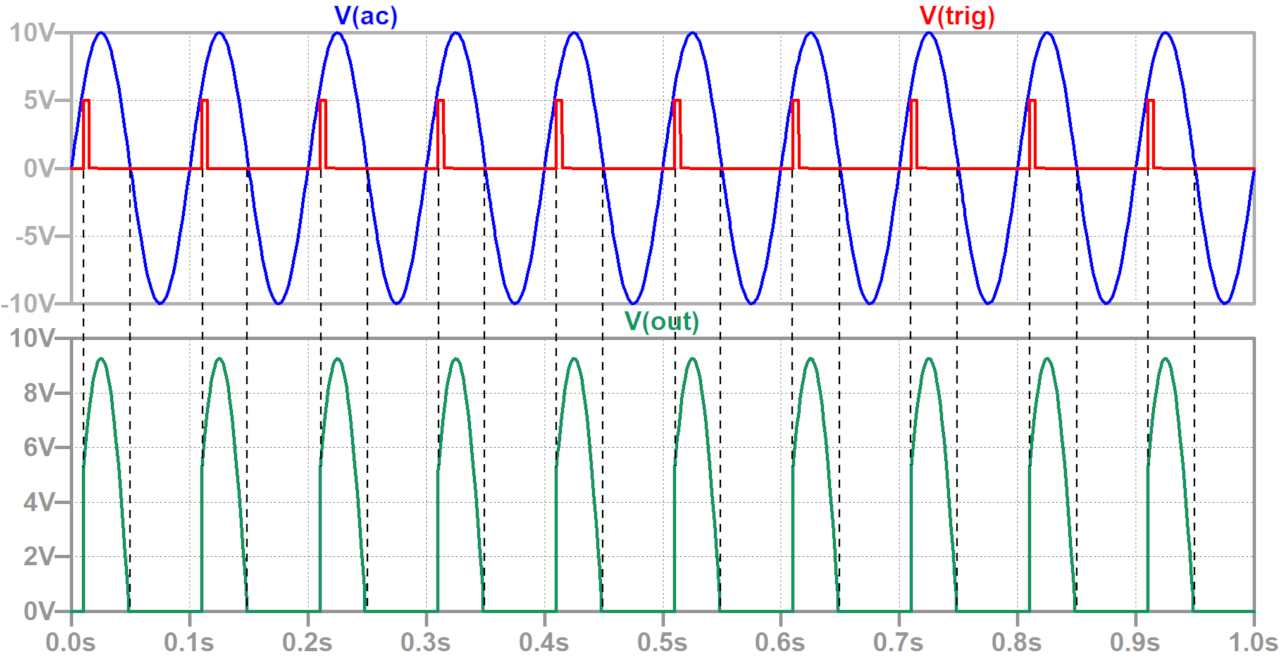

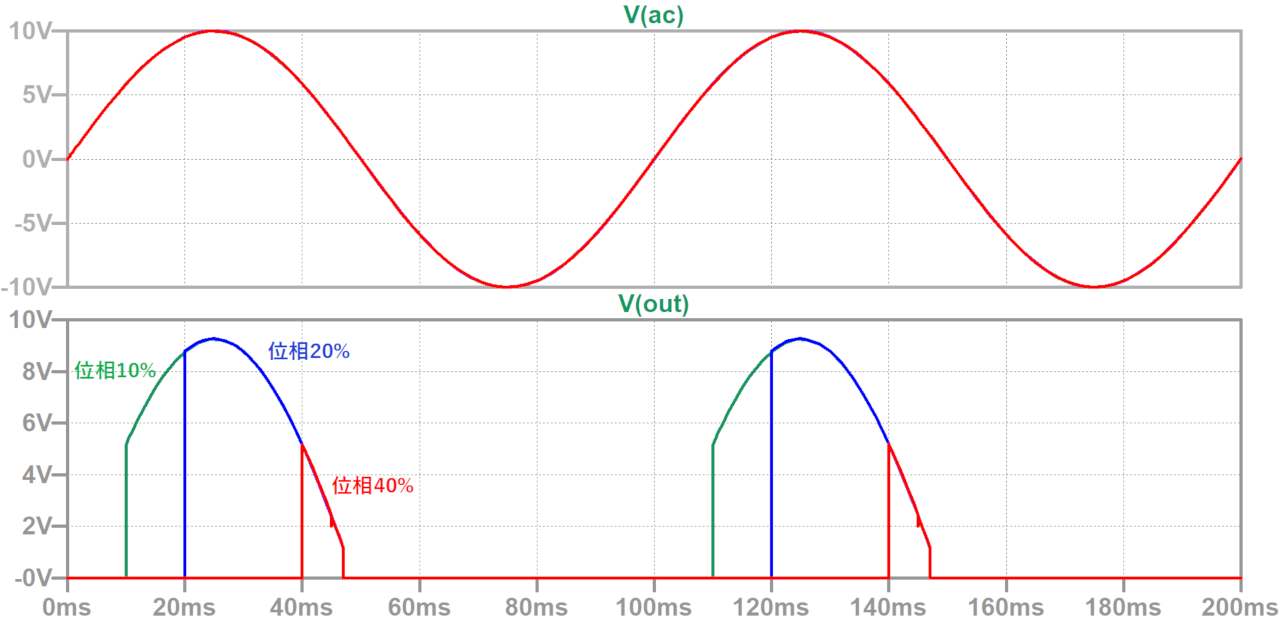

サイリスタによる位相制御とは、ゲート信号のタイミングによって交流電圧が導通する割合を変化させることです。

導通している期間を短くすることにより、出力される電圧や電力を下げることができます。

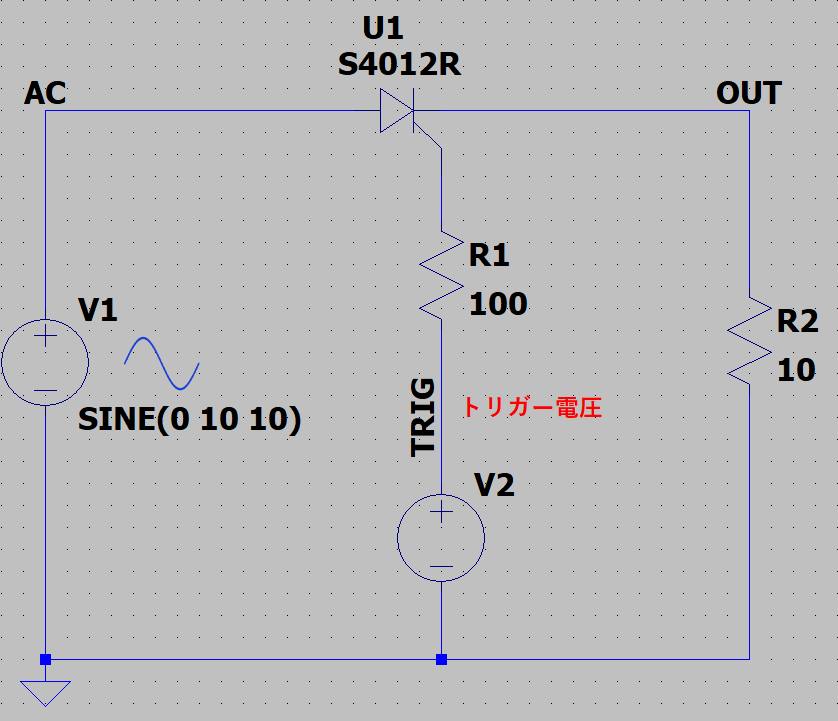

半波整流回路を例としてシミュレーションしてみます。

ゲートにトリガー電圧が印加されたタイミングでサイリスタがオンし、電圧が出力されます。

入力電圧が0Vになるとサイリスタは自動的にオフとなり、ゲートに再び印加されるとオンします。

よってゲートに電圧を印加するタイミングを変化させることで導通している割合を変化させることができるため、出力される平均電圧、電力を制御することができるのです。

位相をずらした場合の出力波形の変化を以下に示します。

Analogistaでは、電子回路の基礎から学習できるセミナー動画を作成しました。

電子の動きをアニメーションを使って解説したり、シミュレーションを使って回路動作を説明し、直感的に理解しやすい内容としています。

これから電子回路を学ぶ必要がある社会人の方、趣味で電子工作を始めたい方におすすめの講座になっています。